La Baleine tatouée, de Witi Ihimaera

Kahu grandit dans une tribu māori de Nouvelle-Zélande. Enfant prodige, elle se confronte très tôt à l’autorité du chef Koro Apirana, son arrière-grand-père, qui refuse l’idée qu’une femme puisse un jour lui succéder. Mais restera-t-il insensible au chant des baleines et à l’intrépidité de Kahu ? Jusqu’à quel point le respect des traditions doit-il rester figé dans une vision du monde qui ne reflète plus la réalité ?

Je suis bien heureux de vous en parler, de celui-là. Parce qu’il fut pour moi autant la découverte d’un très beau texte, d’un auteur, d’une culture lointaine, et d’une maison d’édition.

Commençons par cette dernière, Au vent des îles. Comme son joli nom le suggère, la maison, fondée à Tahiti en 1990, est spécialisée dans la publication de textes venus des îles, plus précisément du Pacifique et de l’Océanie. Pendant longtemps, je suis passé à côté de leur travail, en dépit d’une distribution nationale importante (par Harmonia Mundi), mais aussi en raison, soyons honnêtes, d’un manque de curiosité que des visuels de couverture assez décevants n’aidaient guère à éveiller.

Et puis, voici qu’une nouvelle maquette fut élaborée, beaucoup plus aguichante. Et voici que mon excellent représentant (coucou Thierry), ayant appris à me connaître, insista lourdement pour que je m’intéresse à ce texte (qu’il comparait non sans raison aux romans animaliers de Sepulveda) ; il m’apprit que Witi Ihimaera était considéré en Nouvelle-Zélande comme un immense auteur contemporain, et me fit envoyer un service de presse avec injonction pressante de le lire, parce que sinon, bon, bref, je ne vous fais pas un dessin.

Donc, je lus. Et j’aimai.

La Baleine tatouée est un conte moderne, qui mêle avec art des considérations sur le fait de perpétuer la culture māori dans la Nouvelle-Zélande contemporaine, et l’enchantement propre aux récits merveilleux qui savent s’affranchir du réel sans le renier. C’est un récit délicieux, rayonnant de l’amour sans concession qu’une petite fille porte à un vieil homme qui s’obstine trop longtemps à l’ignorer. C’est un texte plein de drôlerie et ardent d’un bel esprit féministe, où le chef Koro, arc-bouté sur ses certitudes passéistes, se fait rembarrer avec un aplomb insolent par sa femme, dans des scènes malicieuses et réjouissantes.

C’est aussi une fable écologique, qui reconnecte les hommes à la nature, avec d’autant plus de force et de nécessité que ce lien est fondamental dans la culture māori. Ce qui se passe avec les baleines dans le roman est bouleversant, à la fois poétique et déchirant, en donnant presque envie de battre des mains en criant « je crois aux baleines ! » comme on crie « Je crois aux contes de fée ! » dans Peter Pan pour empêcher les fées de mourir.

Si vous aimez l’inattendu, les découvertes, partir à la rencontre de l’autre et de l’ailleurs, si vous aimez encore la fraîcheur réconfortante des textes qui ressuscitent sans complexe l’esprit d’enfance, embarquez-vous au côté de cette superbe Baleine tatouée et de son maître d’oeuvre, Witi Ihimaera, dont plusieurs textes sont disponibles aux éditions Au Vent des îles. C’est un très beau voyage, dont on revient souriant, ébouriffé et content.

La Baleine tatouée, de Witi Ihimaera

(traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Mireille Vignol)

Éditions Au vent des îles, 2022

ISBN 9782367344317

164 p., 17€

Toujours + ! (un bilan de 2021)

N’étant pas très top, chiffres et classements, mais soucieux tout de même de jeter un dernier coup d’œil en arrière avant d’enchaîner avec 2022, je vous propose aujourd’hui un petit bilan de mes lectures préférées de 2021. Comme l’année dernière, mais en une seule fois, avec moins d’entrées, et seulement les coups de cœur. Une décision dictée essentiellement par le fait que ces derniers ont été plus rares cette année, plus sélectifs, alors même que j’ai lu une centaine de livres, à peu près comme d’habitude.

En faisant le point, j’ai vu quelques titres se détacher avec évidence. Les voici réunis ici, avec un lien vers la chronique qui leur a été consacrée (à une ou deux exceptions près dépourvues d’article… qui viendra bientôt ?)

Le + bouleversant : Sidérations, de Richard Powers (Actes Sud)

Mon coup de cœur majeur de 2021. Un roman profondément touchant, poignant, et en même temps d’une intelligence éblouissante, croisant avec évidence des sujets aussi divers que la neurobiologie, l’astrophysique, l’écologie, la famille, l’enfance, le deuil, la politique…

Je vous invite à voyager jusqu’au blog de l’ami Yvan Fauth, Émotions, qui a eu la gentillesse de me convier dans son top 10 en forme de regards croisés afin d’y poser quelques mots sur ce roman. Je n’ai sans doute rien écrit de mieux à son sujet que pour cette occasion, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire !

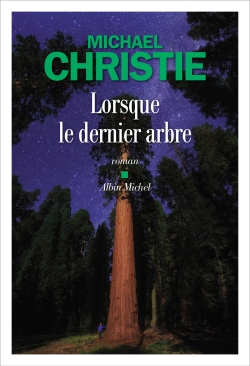

Le + puissant : Lorsque le dernier arbre, de Michael Christie (Albin Michel)

Imparable. C’est l’adjectif qui me revient obstinément en tête lorsque je pense au deuxième roman du Canadien Michael Christie (le premier reste inédit pour le moment en France). Impossible en effet de résister à la puissance narrative et à la construction en spirale de Lorsque le dernier arbre, qui nous attrape en 2038, dans un futur proche et anxiogène terriblement réaliste, pour nous conduire au cœur du livre jusqu’en 1908, au fil de bonds générationnels passant par 2008, 1974 et 1934 ; avant de repartir dans le sens inverse par les mêmes étapes pour nous ramener, à bout de souffle et étourdis d’admiration, à la case départ.

Un immense roman de personnages, dont le cœur convoque l’ombre inspirante de John Steinbeck en personne. Une très grande découverte pour moi.

Le + polar : La République des faibles, de Gwenaël Bulteau (La Manufacture de Livres)

J’ai suivi l’année polar de loin, certes, pendant un peu plus de la moitié de l’année, avant de reprendre mon métier de libraire en septembre. Néanmoins, j’ai eu le sentiment (à tort ou à raison, à vous de me le dire en commentaire) que le genre marquait le pas. S’il assure toujours autant de ventes, c’est plus que jamais par le biais d’usines à best-sellers (Bussi, Coben, Connelly, Minier, Thilliez, Grangé…) dont l’intérêt littéraire global reste à débattre. En terme d’originalité et de renouvellement, en revanche, ça coince un peu – ou du moins, j’ai de plus en plus de mal à y trouver mon compte.

Tout ça pour dire que le premier roman de Gwenaël Bulteau fait office d’heureux contre-exemple. S’il ne renouvelle pas l’exercice du polar historique (difficile à faire, cela dit), il lui ajoute une excellente référence, sombre, nerveuse, très bien menée et sertie de personnages remarquablement campés et nuancés. Le tout à une époque passionnante (la fin du XIXème siècle, en plein tourment de l’affaire Dreyfus) et à Lyon, histoire de changer un peu de cadre. Une réussite, dont j’attends la suite avec impatience.

Le + doux : Esther Andersen, de Timothée de Fombelle & Irène Bonacina (Gallimard-Jeunesse)

Il fallait bien que je case mon chouchou quelque part dans cette liste : voilà chose faite. Et avec ce merveilleux album, pas (encore) chroniqué sur le blog, plutôt qu’avec le tome 2 d’Alma paru également en 2021, qui m’a très légèrement moins emporté que d’habitude.

Esther Andersen, donc, avec son nom de chanson de Vincent Delerm – ou d’album de Sempé.

Sempé auquel on est obligé de penser en découvrant les illustrations vivantes, bien vues et délicates d’Irène Bonacina, à l’évidence inspirée par le maître. On pourrait crier à la facilité, mais il se trouve que ce trait colle parfaitement à l’histoire ciselée ici par Timothée de Fombelle. Un récit d’enfance, d’été, de plage lointaine, d’oncle bienveillant, de balades à vélo, et de premier amour en forme de coup de foudre fugace.

Un délice absolu, tendre et poétique.

Le + joueur : Les embrouillaminis, de Pierre Raufast (Aux Forges de Vulcain)

Écrivain joueur par excellence, Pierre Raufast réinvente le roman dont vous êtes le héros, genre culte chez les jeunes lecteurs des années 80-90, dont il propose une version littéraire à la fois ludique et riche en belles réflexions, sur les choix de nos vies, sur l’amour, l’amitié, les héritages familiaux, mais aussi sur l’écriture elle-même. Un livre à lire et relire, pour en découvrir les nombreuses nuances et les surprises cachées. Jouissif !

Le + nostalgique : Goldorak, de Dorison, Bajram, Cossu, Sentenac et Guillo (Kana)

Ça aurait pu n’être qu’une récupération opportuniste, mais non. Il faut dire que le quintette à l’œuvre derrière cette somptueuse bande dessinée, à commencer par son inspirateur principal Xavier Dorison, sont des enfants des années 80. De solides quarantenaires, biberonnés aux dessins animés cultes de cette époque, au premier rang desquels l’incontournable Goldorak.

Avec la bénédiction de Go Nagai, créateur japonais du robot géant, les cinq auteurs proposent une suite et fin hyper crédible à l’anime original, mêlant action, suspense, humour, une réflexion poignante sur l’héroïsme et ses conséquences, le tout servi par un dessin moderne qui rend hommage à l’œuvre de Go Nagai tout en s’en affranchissant avec une liberté rafraîchissante.

Le + prometteur : La Tour de Garde 1 – Capitale du Sud t.1 : le Sang de la Cité, de Guillaume Chamanadjian (Aux Forges de Vulcain)

Pierre d’angle d’une double trilogie menée conjointement par Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier, ce premier volet commence en douceur pour mieux envoyer du bois au fur et à mesure que le primo-romancier met en place le fabuleux décor de son histoire (la ville de Gemina, fameuse capitale du sud du titre) et les ramifications complexes des intrigues qui l’animent.

De la fantasy politique de haute volée, pleine d’idées et d’ambition, qui promet de nombreuses belles pages d’évasion dans les cinq tomes à venir. (Je n’ai pas encore lu le premier volume de Capitale du Nord, signé Claire Duvivier, mais cela ne saurait tarder !)

Le + « roman léger mais bien écrit quand même vous voyez » : Badroulboudour, de Jean-Baptiste de Froment (Aux Forges de Vulcain)

Cette question, les libraires ont appris à vivre avec depuis un paquet d’années à présent – à moins qu’elle ait toujours été posée, mais je ne me souviens pas de l’avoir si souvent entendue au début de ma carrière… Bref, de quelle question parle-t-on ? Celle que posent nombre de clients, notamment à l’approche de Noël, désireux de trouver une perle rare : un roman distrayant, voire drôle, en tout cas « léger » (le mot est lâché, faites-en ce que vous voulez), mais tout de même bien écrit, et intelligent si possible. Une sorte de graal, en somme.

Pour ma part, j’ai fini par en faire une sorte de jeu : dénicher régulièrement ce fameux livre idéal, qui peut prendre plusieurs formes, avouons-le tout de suite, et ne pas plaire à tout le monde – ce serait trop simple.

Au fil des années, dans cette catégorie, on a pu trouver par exemple Le Liseur du 6h27 de Jean-Paul Didierlaurent, ou pourquoi pas En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut, voire La Vérité sur l’affaire Harry Québert de Joël Dicker (même si, pour la qualité du style, au sujet de celui-là, on repassera).

Et donc, mon chouchou de cette année, ma pépite personnelle, c’est Badroulboudour, le deuxième roman de Jean-Baptiste de Froment. Soit un livre qui, en 200 pages, réussit l’exploit de mêler un ton délicieusement piquant, de l’humour, du mystère, une rêverie érudite autour des Mille et une nuits… et de conclure le tout par un joyeux grain de folie et une histoire d’amour inattendue. Un vrai petit bonheur, en effet « léger » (quoi que cela veuille dire) et intelligent, que je vous recommande à nouveau chaleureusement.

Quelques mentions en + :

Nos corps étrangers, de Carine Joaquim (La Manufacture de Livres)

Un « presque » premier roman décapant, affirmation d’une voix aussi brute que torturée, qui mène un récit terrible sans jamais relâcher la pression, jusqu’à un final terrifiant. Auteure à suivre de très près.

Songe à la douceur et Les petites reines, de Clémentine Beauvais (Sarbacane)

Il fallait bien qu’un jour je mette le nez dans les livres de la prodigieuse Clémentine Beauvais. Bien m’en a pris de céder enfin, car ces deux lectures, pourtant très différentes, m’ont subjugué. Je vous laisse relire les chroniques correspondantes pour comprendre pourquoi.

Les grandes marées, de Jim Lynch (Gallmeister, coll. Totem)

En parlant de prendre son temps avant de lire un livre qu’on me recommandait depuis longtemps, en voici un autre bel exemple. Autant avouer que j’ai adoré me plonger (ah ah) enfin dans ce roman d’apprentissage aussi riche que chaleureux.

Pour en savoir plus, guettez le prochain rapport d’enquête du blog !

COUP DE CŒUR : Sidérations, de Richard Powers

Éditions Actes Sud, 2021

ISBN 9782330153182

397 p.

23 €

Bewilderment

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Serge Chauvin

Depuis la mort de sa femme, Theo Byrne, astrobiologiste de profession, élève seul Robin, leur enfant de neuf ans. Attachant et sensible, le jeune garçon se passionne pour les animaux qu’il peut dessiner des heures durant. Mais il est aussi sujet à des crises de rage qui laissent son père démuni. Pour l’apaiser, ce dernier l’emmène camper dans la nature ou visiter le cosmos. Chaque soir, père et fils explorent ensemble une exoplanète et tentent de percer le mystère de l’origine de la vie.

Le retour à la “réalité” est souvent brutal. Quand Robin est exclu de l’école à la suite d’une nouvelle crise, son père est mis en demeure de le faire soigner.

Au mal-être et à la singularité de l’enfant, les médecins ne répondent que par la médication. Refusant cette option, Theo se tourne vers un neurologue conduisant une thérapie expérimentale digne d’un roman de science-fiction. Par le biais de l’intelligence artificielle, Robin va s’entraîner à développer son empathie et à contrôler ses émotions…

Cela fait un mois environ que Sidérations a fait son apparition sur les tables des librairies, un mois donc que, sur le terrain, je profite de toute opportunité pour en dire le plus grand bien à tous les clients qui veulent m’écouter. Pour autant, je peine toujours à trouver ici les mots justes pour dire à quel point ce roman m’a enchanté, impressionné, ébloui, et bouleversé. Plus facile à l’oral qu’à l’écrit, surtout quand c’est le cœur qui parle avant tout – même si la tête a elle aussi été flattée.

Car Sidérations est un roman de Richard Powers. En tant que tel, c’est donc un livre profondément intelligent. Nourri ici d’éclairages scientifiques, astronomiques, biologiques ou neurologiques de haute volée, que l’écrivain américain rend abordables sans pour autant les édulcorer ou les vulgariser. Les voyages à travers l’univers, dans les forêts ou parmi la faune que le récit proposent sont autant nourris de recherches poussées qu’enrichissants pour le lecteur.

Sans parler des nombreuses autres réflexions qui émaillent le texte, notamment dans la sphère politique – le roman développant à l’arrière-plan une sorte de vision halloweenesque d’États-Unis qui seraient dirigés par un simili-Trump assumant jusqu’au bout, au mépris des lois et des principes démocratiques les plus élémentaires, ses tendances autoritaires et ses dérives liberticides.

Le désordre, c’est ce qui crée l’intelligence ?

Je dis oui. La crise, le changement, le chaos.

Sa voix se fit triste et visionnaire. Alors on ne trouvera personne de plus doué que nous.

Sidérations donne donc à penser, à réfléchir. Mais ce n’est pas là sa principale ligne de force. La grande beauté de ce roman, c’est la force indissoluble qui lie Theo et Robin, le père et le fils. Et la manière dont le romancier met l’expression de cet attachement au service de son histoire, et réciproquement, dans une valse étroite qui enchante et bouleverse. Et la manière, encore, dont il sublime en creux l’âge d’enfance, si merveilleusement incarné ici par Robin.

Elles ont beaucoup en commun, l’astronomie et l’enfance. Toutes deux sont des odyssées à travers l’immensité. Toutes deux en quête de faits hors de portée. Toutes deux théorisent sauvagement et laissent les possibles se multiplier sans limites. Toutes deux sont rappelées à la modestie d’un mois à l’autre. Toutes deux fonctionnent sur l’ignorance. Toutes deux butent sur l’énigme du temps. Toutes deux repartent sans cesse de zéro.

Cet amour inégalable, Richard Powers trouve sans cesse les mots qu’il faut pour le mettre en lumière, pour le magnifier, faisant preuve ici d’une sensibilité qu’on ne lui connaissait pas forcément, et qui fait battre fort le cœur – de plus en plus fort au fur et à mesure que le roman avance, que les sentiments s’amplifient, et que s’y ajoute le fantôme bienveillant d’Aly, épouse et mère, indissociable du duo à qui elle donne des raisons d’y croire par le seul souvenir de son amour pour eux.

Qu’est-ce que le chagrin ? C’est le monde dépouillé de l’objet qu’on admire.

Vous savez à quel moment je me suis rendu compte que Sidérations allait me marquer pour longtemps ? C’est quand je me suis rendu compte que les personnages continuaient à me poursuivre et à vivre à mes côtés, alors même que j’avais dû refermer le livre pour rejoindre la vie réelle.

Pour moi, ce genre de détail (qui n’en est pas un) est le signe que le roman dépasse la sphère artistique pour entrer dans celle de l’intime, touchant à des sentiments si profonds et si personnels qu’ils transforment tout à coup la littérature en quelque chose de supérieur, d’intangible – quelque chose de magique.

Voici donc pour mon plus gros coup de cœur de cette rentrée littéraire 2021 – et comme souvent quand un livre m’emporte aussi fort et aussi loin, je préfère vous quitter sur les mots de l’auteur plutôt que sur les miens, si éloignés de la puissante reconnaissance que je voue à ce miracle si fabuleusement renouvelé de la littérature.

La Terre abritait deux sortes de gens : ceux qui étaient capables de faire les calculs et de croire la science, et ceux qui préféraient leurs propres vérités. Mais dans le quotidien de nos cœurs, quelle que soit notre éducation, nous vivions tous comme si demain devait être le clone d’aujourd’hui.

Dis-moi ce que tu crois, Papa. Parce que c’est ça que je devrais apprendre. (…)

Je m’étais trompé d’école. Il avait plus appris en un été, par lui-même, qu’en une année passée en classe. Il avait découvert, par lui-même, ce que l’éducation officielle s’efforçait de nier : la vie attendait quelque chose de nous. Et le temps était compté.

Lorsque le dernier arbre, de Michael Christie

Éditions Albin Michel, 2021

ISBN 9782226441003

608 p.

22,90 €

Greenwood

Traduit de l’anglais (Canada) par Sarah Gurcel

Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert de poussière. L’un des derniers refuges est une île boisée au large de la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur.

Jusqu’au jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse…

Il faudrait tout de même qu’on m’explique un jour par quel miracle il y a, en Amérique du Nord, autant d’auteurs capables de sortir de nulle part pour balancer des romans énormes, tant par le volume que par le contenu. Des pavés géniaux, brillants, menés avec une telle perfection apparemment sans effort qu’ils en deviennent imparables.

Je ne vais pas citer d’exemples, vous en avez sûrement tous au moins un en tête. Sachez juste que le Canadien Michael Christie s’inscrit, avec ce deuxième roman éblouissant (le premier n’a pas été traduit en France, à la différence du recueil de nouvelles qui a introduit son œuvre, Le Jardin du mendiant), dans ce registre admirable dont nous ne pouvons qu’être un peu jaloux de notre côté de l’Atlantique.

Imparable, je l’ai dit. Impossible de résister à la construction en spirale de Lorsque le dernier arbre, qui nous attrape en 2038, dans un futur proche et anxiogène terriblement réaliste, pour nous conduire au cœur du livre jusqu’en 1908, au fil de bonds générationnels passant par 2008, 1974 et 1934 ; avant de repartir dans le sens inverse par les mêmes étapes pour nous ramener, à bout de souffle et étourdis d’admiration, à la case départ.

Sauf qu’entre les deux, nous aurons découvert toute l’histoire de la famille Greenwood, en particulier sa « fondation » en 1908 (cette partie centrale, différente même du reste dans sa narration – posée par un « nous » collectif et un passage au passé, alors que le reste du récit est au présent -, est à la fois déterminante et incroyablement brillante), et les liens qu’elle entretient durant plus de cent ans avec les arbres.

Comme son titre l’indique, Lorsque le dernier arbre est un roman dendrologique. Le récit plonge au cœur du passé selon des cercles concentriques qui rappellent les cernes d’un tronc d’arbre grâce auxquels on peut déterminer son âge, et connaître les différentes étapes de sa vie.

Du péril fictionnel en 2038 d’un déboisement quasi total de la planète, et des conséquences terrifiantes que cela pourrait avoir sur la survie des espèces vivantes – y compris la nôtre, bien sûr -, Michael Christie remonte dans le temps pour décrire la manière dont les humains exploitent la nature sans autre considération que celle de ses intérêts et profits.

Il tente d’opposer à cette folie spéculative le combat de quelques résistants, à l’image de Willow, fille de l’exploitant sans scrupule Harris Greenwood, dont l’activisme utopique paraît bien fragile, voire risible, face à la puissance du capitalisme dans toute sa splendeur. Ou de décrire la manière dont certains, tel Everett Greenwood, le frère de Harris, conçoivent les forêts comme abri ultime où réfugier leur désir profond de solitude et de tranquillité, ou leur besoin de se cacher des poursuites et de la violence des hommes.

N’allez pas imaginer pour autant que le roman cède à la facilité du manichéisme – les « gentils » écolos contre les « méchants » exploiteurs. On en est même loin ! Tous les personnages ont leurs failles, leurs raisons d’être, leurs ombres et leurs lumières. Leur profondeur inouïe, qui se découvre peu à peu, est l’une des grandes forces et beautés du roman.

De part et d’autre de la brève partie consacrée aux événements fondateurs de 1908, la plus grosse partie de Lorsque le dernier arbre se concentre sur l’année 1934. S’y développe un périple steinbeckien d’une puissance inouïe, rehaussé de péripéties et de rebondissements captivants, mais aussi et surtout de personnages dont la grandeur tragique a quelque chose de shakespearien. On comprend que les autres cernes du roman ne sont là que pour éclairer les choix et les parcours des magnifiques Everett, Harris, Temple, Liam Feeney, Harvey Lomax, Euphemia Baxter, et la petite Gousse bien sûr, et tous ceux dont ils croisent la route.

Cette immense double partie est balayée de poussière et de vent, résonne du fracas des trains sur les rails, se perd dans les vapeurs d’opium, vibre à l’accent inimitable d’un poète irlandais ou à l’amour imprévisible d’un vétéran de la Première Guerre mondiale pour une petite fille trouvée… accrochée à un arbre (inévitablement). Elle justifie à elle seule d’accoler au roman de Michael Christie le qualificatif de grand livre – histoire de pas abuser du trop galvaudé « chef d’œuvre », que quelques légères baisses d’intensité (notamment dans les parties plus contemporaines) empêchent de convoquer ici. Mais on n’en est vraiment pas loin du tout.

Au bout du compte, Lorsque le dernier arbre rejoint quelques glorieux aînés littéraires au panthéon des grands romans mettant en parallèle l’histoire des arbres et celle des hommes, associant récit historique, considérations dendrologiques, démesure tragique, puissance visionnaire et réflexions sociologiques de tout premier ordre. Et tient toute sa place aux côtés de L’Arbre-Monde de Richard Powers, ou Serena de Ron Rash.

Il y a pire, comme compliment.

La Félicité du loup, de Paolo Cognetti

Éditions Stock, 2021

ISBN 9782234092273

216 p.

18,50 €

Traduit de l’italien par Anita Rochedy

Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est artiste-peintre. Tous deux sont à la recherche d’un ailleurs, où qu’il soit.

Alors que l’hiver s’installe sur la petite station de ski de Fontana Fredda, au cœur du val d’Aoste, ils se rencontrent dans le restaurant d’altitude Le Festin de Babette. Fausto fait office de cuisinier, Silvia de serveuse. Ils se rapprochent doucement, s’abandonnant petit à petit au corps de l’autre, sans rien se promettre pour autant.

Alors qu’arrive le printemps et que la neige commence à fondre, Silvia quitte Fontana Fredda pour aller toujours plus haut, vers le glacier du Felik, tandis que Fausto doit redescendre en ville rassembler les morceaux de sa vie antérieure. Mais le désir de montagne, l’amitié des hommes et des femmes qui l’habitent et le souvenir de Silvia sont trop forts pour qu’il résiste longtemps à leur appel.

Dans ma présentation de la rentrée littéraire Stock 2021, j’avais placé ce roman en tête de liste de mes attentes chez cet éditeur (pas difficile, le reste du programme ne présentant pratiquement aucun intérêt à mes yeux), tout en m’attendant à ne pas être aussi enthousiaste que pour Les huit montagnes, son magnifique précédent, lauréat mérité du Prix Médicis étranger en 2017.

Sans grande surprise, ma prudence était justifiée. Si La Félicité du loup est une lecture agréable, touchante même, elle ne fait qu’effleurer de loin la justesse, la puissance et la profonde sincérité qui habitaient Les huit montagnes, dont ce nouvel opus n’est qu’une gentille copie.

On retrouve peu ou prou les mêmes ingrédients : des protagonistes en fuite, de leur passé et de la ville, qui viennent cacher leur désarroi en montagne et espérer y retrouver le chemin de leurs existences ; des personnages secondaires, montagnards dans l’âme, qui enjolivent le récit de leurs caractères bruts ; les paysages grandioses, bien sûr, roches, glaciers, forêts, et la faune qui les habite…

La Félicité du loup opère simplement un léger renversement des sentiments : tandis que son prédécesseur plaçait l’amitié au cœur de son intrigue avant d’y ajouter une (belle) histoire d’amour, celui-ci nourrit ses héros d’amour avant de les entourer de belles amitiés. Pas de quoi surprendre, d’autant que Paolo Cognetti se montre plus sage et plus prévisible dans ce récit amoureux largement déjà vu, là où Les huit montagnes écrivaient quelques pages sublimes de la littérature d’amitié.

Cette inévitable réserve mentionnée, il reste à reconnaître que La Félicité du loup est un beau roman, très facile à lire, simple d’accès, y compris pour les lecteurs n’éprouvant aucune passion particulière pour la montagne – puisque, encore une fois, l’intérêt est ailleurs, dans la peinture des sentiments, dans la quête des personnages, dans la manière où, tous, durant les quelques mois qui tiennent l’intrigue, opèrent chacun à leur façon une réévaluation essentielle de leurs vies.

De ce point de vue, Paolo Cognetti vise juste, avec une simplicité dans laquelle tout le monde pourra sans doute se reconnaître. Pour le reste, s’il ne sublime pas son écriture, le romancier italien mène son récit de manière très pure, directe, dépouillée même, transposition en mots et sensations de ce monde minéral que l’écrivain aime tant et dont il s’inspire pour débarrasser son texte de tout superflu.

Loin d’être une déception au final, mais fatalement pas l’extase naïvement espérée, La Félicité du loup est une déclinaison légèrement superficielle des thèmes et du style de Paolo Cognetti, qui charme sans émouvoir en profondeur.

À première vue : bilan définitif 2021

Comme vous pourrez le constater dans la galerie d’images ci-dessous, les dix derniers jours de présentation viennent étoffer de manière assez importante ma liste de lecture (pour le moment, bien entendu rien n’est figé).

Néanmoins, si je m’essaie à tirer un premier bilan de cette rentrée d’automne 2021, j’ai le sentiment qu’il s’agit d’une édition ouverte, sans titre ni auteur nettement dominateur, sans « superstar » prête à tout écraser médiatiquement ni locomotive surpuissante.

En d’autres termes, il y aura de la place pour la découverte, et de nombreux auteurs pourraient tirer leur épingle du jeu.

On verra bien ce que la presse mettra en avant, mais plus que jamais, il me semble que le travail de prescription des libraires sera prépondérant, ainsi que celui des blogueurs, dont le réseau aussi vaste que mouvant permet de mettre en lumière des écrivains qui seraient passés sous les radars il y a quelques années.

Bref, chères amies, chers amis, au boulot !

On se retrouve ici autour après le 15 août. D’ici là, bon été, en vous souhaitant plein de belles lectures, présentes et à venir.

Déjà lus

(avec une note sur cinq) :

En cours :

ATTENDUS

(dans un ordre d’impatience approximatif et potentiellement soumis à bouleversement) :

À première vue : la rentrée Zulma 2021

Intérêt global :

Comme d’habitude, le nom des éditions Zulma annonce la quasi fin de la rubrique « à première vue ».

Et comme d’habitude, les quatre titres proposés cette année sont à l’image de la maison : voyageurs, joueurs, érudits et ouverts sur le monde. De quoi embarquer pour des périples inattendus, sous les couvertures chatoyantes qui contribuent à la renommée de la marque dirigée par Laure Leroy.

Les Aventures d’Ibidem Serpicon, de René Haddad

Le monde et le quotidien étant ce qu’ils sont, pas souvent reluisants, mieux vaut les réinventer en les repeignant d’un regard neuf et en les parant de mots inattendus, qui jettent couleurs et cocasserie là où il en manque trop souvent.

Voici la vie d’Ibidem Serpicon, qui fait de Paris son terrain de jeux et d’observation, des bus aux bancs des squares, toujours en quête de rencontres sur lesquels il braquera son drôle de regard toujours en éveil.

« À mi-chemin entre le M. Hulot de Tati et le M. Plume de Michaux », dixit l’éditrice : pourquoi pas !

L’Anarchiste qui s’appelait comme moi, de Pablo Martín Sánchez

(traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu)

co-édition Zulma & La Contre Allée

Pablo Martin Sanchez découvre par hasard sur Internet un homonyme au passé héroïque, un anarchiste condamné à mort en 1924. Né en 1890 à Madrid, il s’exile à Paris où il devient imprimeur typographe puis fréquente des compatriotes anarchistes qui l’enrôlent dans leurs actions militantes.

Épique, virevoltant, joyeusement érudit et à l’imagination foisonnante, ce premier roman espagnol dresse le portrait à la fois réaliste et rêvé des utopies montantes du XXe siècle, dans l’esprit des grands romans populaires où l’amitié, la trahison, l’amour et la peur sont les rouages invisibles qui font tourner le monde.

L’Hôtel du Cygne, de Zhang Yueran

Yu-Ling s’occupe d’un enfant issu d’une famille aisée à Pékin. Dada est fils unique et gâté par ses parents qui sont souvent absents. Un grand pique-nique est organisé au bord du lac par M. Courge qui prévoit de simuler le kidnapping du garçon pour changer de vie grâce à l’argent de la rançon. Mais le plan échoue lorsque la radio annonce l’arrestation du grand-père et du père de Dada.

Ce que Frida m’a donné, de Rosa Maria Unda Souki

(traduit de l’espagnol (Venezuela) par Margot Nguyen Béraud et l’auteure)

Il faudrait relever tous les romans prenant pour sujet Frida Kahlo : je présume que la liste serait impressionnante…

En voici donc un de plus. Teinté d’autobiographie par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une sorte de dialogue artistique entre Frida et l’auteure.

Tout commence alors que Rosa Maria Unda Souki attend l’arrivée du Brésil des tableaux destinés à son exposition à venir au Couvent des Récollets. Elle profite de ce temps de latence pour reconstituer le cheminement qui l’a conduit à cet accomplissement, consacrant cinq ans à la figure emblématique de Frida Kahlo en peignant sa célèbre Maison bleue et constituant une œuvre picturale d’une richesse saisissante.

Un livre illustré de dessins au graphite et des tableaux originaux de l’auteure.

BILAN

Lecture probable :

Les Aventures d’Ibidem Serpicon, de René Haddad

Lecture potentielle :

L’Anarchiste qui s’appelait comme moi, de Pablo Martín Sánchez

À première vue : la rentrée Zoé 2021

Intérêt global :

À première vue, j’ai connu des rentrées plus excitantes chez les éditions Zoé. D’un côté, on ne peut pas briller tout le temps (ce que cette excellente maison suisse parvient à faire très régulièrement) ; d’un autre, ces quatre textes auront sans doute plus d’intérêt pour d’autres que moi.

Donc, comme d’habitude, je vous les confie et vous laisse vous faire votre propre idée !

La Patience du serpent, d’Anne Brécart

Christelle et Greg, des amateurs de surf dans la trentaine, sillonnent le monde en minibus avec leurs deux petits garçons, s’installant près des meilleurs spots et vivant de petits boulots.

À San Tiburcio, sur la côte mexicaine, ils s’acclimatent et font la rencontre d’une jeune villageoise. Cette dernière entraîne Christelle dans une relation vertigineuse qui bouleverse leur vie de famille.

C’est le septième roman d’Anne Brécart, publié comme les six précédents par les éditions Zoé.

Je vais ainsi, de Hwang Jungeun

(traduit du coréen par Eun-Jin Jeong et Jacques Batilliot)

So Ra, la grande sœur douce et rêveuse, Na Na, la cadette déterminée et libre, et Na Ki, le frère de cœur, prennent tour à tour la parole pour raconter leur rencontre et l’enfance dans l’appartement commun, la grossesse de la deuxième et le séjour au Japon du troisième, qui l’a transformé. À travers ces voix à l’imaginaire propre, événements et situations se déploient dans leurs nuances. Première traduction en français.

Reconnaissances, de Catherine Safonoff

Au soir de sa vie, une auteure se relit. Ses livres sont des îlots dans sa mémoire et elle cherche à relier ces repères. Sa relecture est relecture de soi. Grave, mais régulièrement drôle aussi. De ce voyage dans le passé, elle choisit les heures claires, souvenirs inaltérables de lieux propices. Une autofiction évoquant l’amour pour le père et la mère, la difficulté à être soi, à être fille comme à être mère.

Les vies de Chevrolet, de Michel Layaz

Biographie romancée de Louis Chevrolet, né en Suisse en 1878 et qui grandit en Bourgogne où il travaille comme mécanicien pour vélos, avant de gagner l’Amérique en 1900. Il dessine des milliers de moteurs, acquiert une notoriété en tant que pilote, puis devient entrepreneur en fondant la marque qui porte son nom avec William Durant, futur fondateur de la General Motors, qui la lui rachète.

À première vue : la rentrée Viviane Hamy 2021

Intérêt global :

Désormais filiale des éditions Flammarion depuis un an, les éditions Viviane Hamy – toujours barrées par leur auguste capitaine et fondatrice – ont hélas semé beaucoup de leurs talents majeurs au cours de ces dernières années, en particulier Fred Vargas (locomotive historique de la maison), Dominique Sylvain et Cécile Coulon. Mais la marque est toujours là, riche de son catalogue éclectique et désireuse de continuer à porter une certaine idée de la littérature sous ses célèbres couvertures rouges.

Cette responsabilité revient cette année à deux auteurs, une Française habituée de la maison et un Hongrois dont c’est la première traduction.

Ce qu’il nous faut de remords et d’espérance, de Céline Lapertot

À 10 ans, Roger Leroy vit comme une trahison l’arrivée dans sa vie de son demi-frère, Nicolas Lempereur. Des années plus tard, Roger, garde des Sceaux d’un gouvernement populiste, œuvre à la réhabilitation de la peine de mort. Nicolas, lui, est une véritable rock star, pacifiste et contre toute forme de discrimination.

Quand il se retrouve accusé du meurtre d’une jeune femme et clame son innocence, la querelle fraternelle qui l’oppose à Roger devient alors un enjeu sociétal et moral.

La symbolique un peu lourdingue des noms de famille (Lempereur supplante Leroy, ouh !) me fait un peu peur, et le sujet est franchement casse-gueule. Mais pourquoi pas.

Nord bonheur, d’Árpád Kun

(traduit du hongrois par Chantal Philippe)

Né au Bénin d’un père franco-vietnamien et de la fille d’un ancien fonctionnaire devenu puissant sorcier vaudou, Aimé Billon est un étranger : aux autres et à lui-même. Aide-soignant et bénévole pour une mission religieuse norvégienne, il compose avec les multiples origines qui façonnent sa personnalité grâce à sa compréhension concrète et onirique du monde qui l’entoure.

Après la mort de ses parents, Aimé part pour l’Europe, son « nord bonheur ». C’est l’arrivée en Norvège, où il va enfin prendre racine et comprendre tout ce que la vie recèle de mystère, de beauté et de résilience.

BILAN

Lecture potentielle :

Ce qu’il nous faut de remords et d’espérance, de Céline Lapertot

À première vue : la rentrée Stock 2021

Intérêt global :

Pas toujours facile pour moi de distinguer le bon grain de l’ivraie dans les programmes de rentrée des éditions Stock (et c’est valable pour le reste de l’année, du reste). De temps en temps, un auteur, un propos, une approche me séduisent. Mais la plupart du temps, je trouve leurs propositions très éloignées de mes goûts et de ma conception de la littérature – et je le dis fort poliment.

2021 n’échappe pas à cette règle personnelle, ne me laissant m’accrocher qu’à deux espoirs (dont un très fort) au milieu d’un océan de désintérêt, voire d’agacement majeur. Vous me direz, deux sur onze, c’est déjà ça.

Mais onze titres, quoi…

La Félicité du loup, de Paolo Cognetti

(traduit de l’italien par Anita Rochedy)

Voici mon plus bel espoir du programme, hérité des merveilleuses sensations éprouvées à la lecture des Huit montagnes en 2017. Si les livres suivants de Cognetti, plus proches du récit de voyage, m’ont plu, je n’y ai pas retrouvé la force et la pureté cueillies dans ce roman extraordinaire.

L’attente est donc forte pour La Félicité du loup, mêlée d’un peu de prudence tout de même car, à première vue, ce nouveau texte paraît une sorte de cousin du précédent, déclinant sous forme d’histoire d’amour ce que Huit montagnes offrait à la littérature d’amitié.

On y assiste à la rencontre entre Fausto, écrivain de quarante ans, et Silvia, artiste-peintre de vingt-sept ans, dans la station de ski de Fontana Fredda (à nouveau au cœur du Val d’Aoste), où ils travaillent tous deux dans le même restaurant. La saison d’hiver les voit se rapprocher et céder l’un à l’autre, sans promesse d’avenir.

Le printemps les sépare, elle monte vers les hauteurs tandis que lui retourne en ville pour gérer son quotidien morose, dont son divorce. Mais l’appel des montagnes et la force d’attraction de Silvia le ramènent très vite en direction des montagnes…

Les vies de Jacob, de Christophe Boltanski

Un projet mêlant littérature et vraie vie, comme je les aime quand ils sont bien faits, évidemment. Christophe Boltanski s’est déjà brillamment illustré dans ce registre avec son premier roman, La Cache, inspiré de sa famille.

Cette fois, il part en quête d’un parfait inconnu. Un homme dont Boltanski découvre, en chinant aux puces, un album contenant 369 photomatons pris entre 1973 et 1974. Au dos des clichés, présentant l’homme sous différentes facettes et avec différents visages, des adresses du monde entier ajoutent encore au mystère.

Le romancier se lance alors dans une vaste quête aux quatre coins du globe pour reconstituer l’histoire et le parcours du fameux Jacob B’rebi.

Artifices, de Claire Berest

Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements étranges survenus dans des musées, semblant tous le concerner, l’obligent à rompre son isolement.

Aidé de sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il mène une enquête qui le conduit à s’intéresser à l’artiste internationale Mila.

Après deux romans inspirés de personnages réels (Gabriële, co-écrit avec sa sœur Anne sur son arrière-grand-mère, femme de Francis Picabia, et Rien n’est noir, Grand Prix des Lectrices de Elle consacré à Frida Kahlo et Diego Rivera), Claire Berest renoue avec le roman purement fictionnel, en fonçant droit dans le mystérieux, tout en tournant encore autour du monde de l’art.

Saint-Phalle : Monter en enfance, de Gwenaëlle Aubry

Restons du côté des artistes, avec ce récit littéraire traçant le portrait de Niki de Saint-Phalle, depuis son enfance saccagée (violée par son père à onze ans, maltraitée par sa mère) jusqu’à son accomplissement d’artiste, nourri de rage et de volonté de revanche.

Son fils, de Justine Lévy

De l’art toujours, par la bande, puisque Justine Lévy imagine le journal intime de la mère d’Antonin Artaud. Une manière d’aborder de biais le parcours de cet artiste hors normes, écrivain, poète, acteur, dessinateur, illuminé et rongé par la folie.

Le Candidat idéal, d’Ondine Millot

Le jeudi 29 octobre 2015, officiant alors à Libération, Ondine Millot se trouve au tribunal de Melun lorsque l’avocat Joseph Scipilliti tente d’assassiner le bâtonnier Henrique Vannier, le blessant gravement de deux balles avant de retourner l’arme contre lui et de se donner la mort. Plutôt que de réagir à chaud, la journaliste prend le temps de mener une longue enquête pour comprendre le cheminement ayant conduit à ce fait divers tragique.

Bellissima, de Simonetta Greggio

La romancière poursuit son « autobiographie de l’Italie », mettant en parallèle l’histoire de sa famille et celle de son pays, dans la continuité de son travail entamé avec Dolce Vita 1959-1979 et Les Nouveaux Monstres 1978-2014.

S’adapter, de Clara Dupont-Monod

Dans les Cévennes, l’équilibre d’une famille est bouleversé par la naissance d’un enfant handicapé. Si l’aîné de la fratrie s’attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le rejette.

Le Garçon de mon père, d’Emmanuelle Lambert

L’auteure raconte son père, mort d’un cancer en septembre 2019. Selon l’éditeur, c’est évidemment « un livre de vie », parce que sinon ça ferait peur et ça serait sinistre. Ah oui, la question du livre serait aussi : Papa aurait-il préféré avoir un garçon plutôt qu’une fille ? D’où le titre.

Je vous laisse vous dépatouiller avec ça, j’ai pour ma part mieux à faire.

La Maison des solitudes, de Constance Rivière

Dans le même genre, voici l’histoire d’une jeune femme empêchée d’aller retrouver sa grand-mère mourante à l’hôpital. L’occasion d’opposer à cette douleur la mémoire des moments heureux dans la Maison, le repaire du bonheur familial. Sauf que Maman ne partage pas cette vision idyllique des choses, et refuse de retourner dans la dite Maison.

Voilà qui promet de chouettes réunions de famille à Noël.

Les routiers sont sympas : essais 2000-2020, de Rachel Kushner

(traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson)

Un recueil de 19 textes relevant de plusieurs genres tels que le journalisme, les mémoires ainsi que la critique littéraire et artistique. L’auteure évoque notamment un camp de réfugiés palestiniens et une course de moto illégale dans la péninsule de Baja en 1970, alors que d’importantes grèves ont lieu dans les usines Fiat.

BILAN

Lecture certaine :

La Félicité du loup, de Paolo Cognetti

Lecture probable :

Les vies de Jacob, de Christophe Boltanski

À première vue : la rentrée Sous-Sol 2021

Intérêt global :

Voilà un éditeur dont je lis régulièrement des parutions, notamment en récit de voyage, grand reportage ou témoignage – ce que les Américains, maîtres du genre, appellent « narrative non-fiction », et que les éditions du Sous-Sol ont beaucoup publié. On retrouve notamment chez eux David Grann, Deborah Levy, Maggie Nelson, ou les textes fondateurs de Joseph Mitchell, Nellie Bly et Gay Talese.

Néanmoins, le travail de cette petite maison adossée au Seuil et dirigée par Adrien Bosc ne se limite pas à cette chambre littéraire, puisqu’elle publie aussi de la fiction, souvent audacieuse voire d’avant-garde, à la manière de Ben Marcus, Mordecai Richler ou, plus récemment et avec un certain succès, La Trajectoire des confettis de Marie-Eve Thuot.

Les trois titres qui composent le programme de rentrée littéraire des éditions du Sous-Sol résument parfaitement ces différentes tendances à l’œuvre dans la maison, et proposent des escapades prometteuses en singularité.

Notre part de nuit, de Mariana Enriquez

(traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet)

Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a hérité d’un don qui le destine, comme son père, à faire office de médium pour une obscure société secrète dont l’objectif est de percer les secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar et son père prennent la route, traversant le Londres psychédélique des années 1970 et l’Argentine des années 1980 sous la dictature.

768 pages pour ce roman sûrement pas tous terrains, mais dont l’originalité et la richesse du propos pourraient offrir l’une de ces offres radicalement différentes dont on a besoin dans une rentrée littéraire.

Le Secret de Joe Gould, de Joseph Mitchell

(traduit de l’anglais (États-Unis) par Sabine Porte)

Portrait de Joe Gould (1889-1957), marginal et figure de Greenwich Village dans la première moitié du XXe siècle. Personnage radical et poignant qui se dit l’auteur du plus long manuscrit jamais écrit (dont on n’a jamais retrouvé la trace), il fascine le journaliste du New Yorker qui le rencontre en 1942 et lui consacre ce livre paru en 1964.

Réédition d’un texte déjà publié deux fois en France, chez Autrement et Calmann-Lévy.

La Semaine perpétuelle, de Laura Vazquez

Le père rêve d’une éponge qui lave le passé. La mère est partie, il dit qu’elle n’existe plus.

Sorti du monde, le fils poste des vidéos sur Internet et il écrit des poèmes. La fille ne supporte pas la réalité trop proche et toutes ces personnes qui avancent avec leurs millions de détails.

La grand-mère entend les clignements et les soupirs de chaque moustique.

Tout ce qui leur arrive est dans l’ordre du monde.

Premier roman de Laura Vazquez, qui porte la marque de son œuvre de poétesse, ce livre se distingue, selon son éditeur, par une « écriture animiste, où toutes les choses du monde peuvent parler – où le monde est possédé. »

Bref, sûrement pas tout public non plus, mais les amateurs de style singulier devraient s’y intéresser.

BILAN

Lectures potentielles :

Notre part de nuit, de Mariana Enriquez

Le Secret de Joe Gould, de Joseph Mitchell

À première vue : la rentrée Sabine Wespieser 2021

Intérêt global :

La vie est un combat perpétuel dont on n’est jamais certain de sortir vainqueur. Tel pourrait être le résumé, un peu rapide certes, de la rentrée littéraire 2021 des éditions Sabine Wespieser. Des violences dont sont encore et toujours victimes les Noirs aux États-Unis à celles qui menacent d’embraser Belfast durant l’été 2014, en passant par la difficulté d’être femme, les trois romans du programme scrutent le monde avec sérieux et placent haut la barre de l’exigence.

Milwaukee Blues, de Louis-Philippe Dalembert

La mort traumatisante de George Floyd n’en finit pas, et c’est compréhensible, de provoquer stupeur, questionnements et profondes remises en question.

Elle inspire à Louis-Philippe Dalembert ce nouveau roman, qui débute par le décès brutal d’Emmett, un jeune homme noir asphyxié sous le genou d’un policier insensible à ses appels de détresse. Mais comment raconter le cheminement qui a conduit ce garçon sans histoire à une mort aussi atroce ?

L’écrivain choisit de reconstituer le portrait d’Emmett sous forme de puzzle, en convoquant tour à tour les voix de tous ceux qui l’ont côtoyé : son institutrice, ses amis les plus proches, mais aussi son entraîneur de football, son ex-femme ou sa mère. Une manière de remettre l’humain au cœur du fait divers, pour en chasser le sensationnalisme et essayer de saisir au mieux l’humain qui continue à vibrer dans une histoire aussi dramatique.

Sages femmes, de Marie Richeux

Parcours de combattantes.

Marie, la narratrice, décide de conjurer d’étranges rêves de chevaux fous et la question obsédante que lui pose sa fille – « Elle est où, la maman ? » en remontant le fil généalogique féminin de sa famille. Elle démêle l’écheveau de son héritage familial, cherchant à en savoir plus sur ses aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XIXe siècle, ont accouché de filles sans être mariées et subsisté grâce à des travaux d’aiguille.

Interrogeant ses tantes, sa mère, fouillant les archives, elle remonte le fil de sa lignée, racontant l’histoire sociale des filles-mères.

Les lanceurs de feu, de Jan Carson

(traduit de l’anglais (Irlande) par Dominique Goy-Blanquet)

Belfast, 2014. C’est l’été des Grands Feux. Bien avant les feux de joie traditionnellement élevés à l’occasion de la grande parade orangiste du 12 juillet, de gigantesques foyers illuminent la ville cette année-là, malgré l’interdiction formelle des autorités.

Dans ce climat de forte tension où la fureur n’est jamais loin de s’embraser, deux pères de famille que rien ne lie s’interrogent en miroir sur le risque de transmettre à leurs enfants le germe de la violence que chacun croit porter en lui à sa manière.

À première vue : la rentrée Seuil 2021

Intérêt global :

Loin des enflammades éditoriales de leurs illustres « gros » confrères que sont Gallimard, Grasset ou Flammarion, les éditions du Seuil ont opté cette année pour une rentrée plus ramassée que d’habitude : sept titres seulement (contre onze l’année dernière). Un effort notable, qui va de pair avec un programme gagnant en clarté.

Dans tout ceci, je mettrai une grosse pièce sur le nouveau roman de David Diop (notamment dans la perspective des prix littéraires), ainsi que sur un véritable objet de curiosité venu tout droit d’Allemagne – qui pourrait s’avérer aussi bien un bijou rutilant qu’une insupportable baudruche à dégonfler de toute urgence…

La Porte du voyage sans retour, de David Diop (lu)

Avant même la parution de ce nouveau livre, 2021 est déjà l’année David Diop. En effet, son précédent, Frère d’âme (Prix Goncourt des Lycéens 2018 et beau succès de librairie), vient tout juste d’être distingué de l’International Booker Prize – une première pour un auteur français.

Dans ce contexte favorable, La Porte du voyage sans retour pourrait constituer une consécration quasi définitive – d’autant que ce roman a tout ce qu’il faut pour séduire un public aussi large qu’exigeant. David Diop s’y inspire de la vie de Michel Adanson, naturaliste et botaniste du XVIIIème siècle qui, à sa mort, lègue à sa fille Aglaé une série de carnets relatant un voyage qu’il accomplit au Sénégal en 1750. Là, non seulement il découvre que les Noirs ne sont en rien inférieurs aux colons blancs, mais il se lance également sur les traces d’une mystérieuse jeune femme qui, sans doute kidnappée et promise à l’esclavage, aurait réussi à échapper à ses bourreaux pour trouver refuge aux confins du pays.

Documenté avec élégance et sans ostentation, et porté par une plume dont le classicisme n’a jamais rien de suranné, ce roman mêle le souffle de l’aventure et de l’exploration à de multiples niveaux de lecture, entre récit de transmission filiale, quête amoureuse, fascination pour la force des histoires et des contes, le tout porté par un humanisme réconfortant.

Le Grand rire des hommes assis au bord du monde, de Philipp Weiss

(traduit de l’allemand par Olivier Mannoni)

Ces derniers temps, les éditions du Seuil aiment relever des défis éditoriaux hors normes. L’année dernière, c’était Les lionnes, effrayant pavé de 1152 pages constitué d’une seule et même phrase. Cette année, il s’agit à nouveau d’un roman dépassant les mille pages, mais réparties cette fois en cinq volumes, dont un… de bande dessinée – de manga, pour être précis.

Tout est fait pour épater dans ce projet extraordinaire. Chaque volume propose un type d’approche littéraire différente. On y trouve une tentative d’autobiographie d’une femme sous forme d’encyclopédie, un récit intimiste d’un jeune homme amoureux au Japon pendant le tremblement de terre de 2011, des carnets de notes d’une scientifique remettant en cause la théorie de l’évolution, et la transcription des enregistrements audio d’un petit garçon survivant du tsunami de Fukushima. Et donc, un manga mettant en scène une jeune femme dans un Tokyo virtualisé.

Est-ce que le tout fonctionnera ? Difficile à dire, d’autant que les libraires n’ont pu avoir accès qu’à quelques extraits de chaque volume – chacun pouvant, par ailleurs, être lu dans l’ordre que l’on veut. Mais c’est une proposition suffisamment dingue pour avoir envie de se pencher un peu plus dessus.

Fenua, de Patrick Deville (vu)

Fenua signifie « territoire », « terre », « pays » (ou souvent « île ») en tahitien. Par extension, c’est le nom que l’on donne à l’archipel comprenant Tahiti et les îles avoisinantes. Et c’est donc le nouveau sujet de Patrick Deville, qui s’est fait une spécialité de transformer lieux ou personnages réels en objets de curiosité littéraire.

Comme toujours avec lui, Fenua est à la fois une invitation au voyage, une exploration géographique, un parcours historique et un hommage à tous ceux, voyageurs et écrivains, qui l’ont inspiré, au fil de chapitres juxtaposés comme autant de rêveries et d’abandons à l’aventure.

Rêver debout, de Lydie Salvayre (vu)

La romancière adresse quinze lettres pleines de verve, d’ironie et de passion à Cervantes, dans une défense enflammée de son célèbre héros, le chevalier universel, Don Quichotte, pour lequel elle souhaite une pleine et entière réhabilitation.

Lu une quarantaine de pages que j’ai trouvées amusantes et souvent pertinentes, dans lesquelles transparaît bien sûr la profonde admiration de Lydie Salvayre pour le romancier espagnol et pour son œuvre.

Farouches, de Fanny Taillandier

Depuis la villa de Jean et Baya, la Méditerranée scintillante donne à penser que tout est paisible. Mais à l’approche du solstice, la colline où habite le couple est bientôt parcourue de diffuses menaces, à peine perceptibles mais bien réelles : d’invisibles sangliers saccagent les jardins; des règlements de comptes entre bandes rivales défraient la chronique de Liguria, la ville la plus proche ; une inconnue habite depuis peu la maison longtemps restée vide près de la falaise…

La Dame couchée, de Sandra Vanbremeersch

La dame du titre, c’est Lucette Destouches, dont l’auteure a été l’assistante de vie durant presque vingt ans, jusqu’à sa mort en 2019. Une expérience aux premières loges de celle qui était la veuve de Louis-Ferdinand Céline, et qui vécut en autarcie, comme à l’écart du monde dont elle laissait néanmoins entrer quelques proches et animaux de compagnie.

Les filles de Monroe, d’Antoine Volodine

Dans une vaste cité psychiatrique où cohabitent malades, infirmiers et policiers, vivants et morts, l’ordre établi est remis en cause par un afflux de guerrières envoyées par Monroe, un dissident exécuté des années plus tôt. Breton et son acolyte sont chargés d’identifier les revenantes à l’aide d’une lunette spéciale.

BILAN

Déjà lu (et approuvé) :

La Porte du voyage sans retour, de David Diop

Lecture probable :

Le Grand rire des hommes assis au bord du monde, de Philipp Weiss

Lectures parcourues (et ça ira comme ça) :

Fenua, de Patrick Deville

Rêver debout, de Lydie Salvayre

À première vue : la rentrée Robert Laffont 2021

Intérêt global :

L’année dernière, j’avais cru déceler plusieurs jolies promesses dans le programme de rentrée des éditions Robert Laffont. Finalement, je n’avais eu le temps de n’en lire qu’un, qui s’était avéré une grosse déception.

Je ne vais donc pas me mouiller cette année, d’autant qu’à première vue, il n’y pas grand-chose dans cette affiche 2021 (pourtant « riche » de sept titres) qui soit susceptible de me détourner de mes déjà nombreuses envies de lecture chez la concurrence.

À un moment, il faut bien faire des choix. Et là, je l’avoue, c’est assez facile.

Châteaux de sable, de Louis-Henri de la Rochefoucauld

Un jeune père de famille un peu paumé, héritier de la noblesse d’épée sans aucune conviction royaliste, il finit par trouver un point d’accroche en s’intéressant à la Révolution française. Et voilà-t-y pas que Louis XVI en personne lui apparaît ! Notre héros s’imagine alors un but tout neuf dans la vie : prendre fait et cause pour le roi guillotiné et lui offrir, enfin, la défense qu’il aurait mérité à son époque…

(Comme quoi, la drogue peut faire des ravages dans toutes les strates de la société.)

Ce qui manque à un clochard, de Nicolas Diat

Mémoires romancées d’un homme bien réel, Marcel Bascoulard, né en 1913 et mort assassiné en 1978, dessinateur de génie et homme excentrique qui vivait dans son camion, ancien paysan devenu travesti, sauvage et misanthrope.

Une certaine raison de vivre, de Philippe Torreton

Le comédien poursuit son œuvre littéraire souvent couronnée de beaux succès publics. Il relate cette fois le retour à la vie civile d’un soldat de 14-18, indemne physiquement mais dévasté intérieurement, qui tente de se raccrocher à son emploi et surtout à son amour pour Alice pour croire qu’une existence ordinaire reste possible.

Un thème qui rappelle un peu Capitaine Conan, film de Bertrand Tavernier dont Torreton était la tête d’affiche.

Le Fils du pêcheur, de Sacha Sperling

Le narrateur s’appelle Sacha. (Ah, tiens.) Il est écrivain, mais là il n’écrit pas. (Oh ben ça.) Il est dévasté par l’échec de sa relation amoureuse avec Mona. (Aïe.) Mais voici qu’il rencontre Léo. (Oh.) Grande passion, qui dure sept mois. Pas plus, parce que Sacha est du genre à tout gâcher et tout détruire. (L’artiste maudit, tout ça tout ça.) C’est moche, mais ça donne de la matière pour écrire des livres.

(Qu’on n’est pas obligé de lire.)

Le Cri de la cigogne, de Jean-Charles Chapuzet

C’est l’un des deux titres qui inaugurent L’Incendie, nouvelle collection de littérature dirigée par Glenn Tavennec. Inspiré d’une histoire vraie, ce roman se déroule à Olaszhalom, un village hongrois. 1500 habitants, une station-service, des cigognes, trois églises, les ruines d’une synagogue. Et, en contrebas de la route principale, une rivière dans laquelle chahutent des dizaines de Tsiganes. Une voiture transportant un professeur d’histoire et ses deux enfants passe par là. Une fille surgit devant le véhicule. C’est la porte ouverte à toutes les haines qui tiraillent le pays.

Six pieds sur terre, d’Antoine Dole

Deuxième titre de la collection L’Incendie. Histoire d’amour boiteuse entre deux trentenaires qui s’aiment sans réussir à être heureux. Camille annonce alors qu’elle veut un enfant, ce qui pousse Jérémy à s’interroger sans détour sur le sens qu’il donne à sa propre vie, et sur sa peine à trouver sa place.

Au nom des miens, de Nina Wähä

(traduit du suédois par Anna Postel)

En suédois, Toimi signifie « fonctionnel ». Drôle de nom, donc, pour une famille qui est tout sauf fonctionnelle. Surtout à cause du père, pervers et violent. Alors que Noël approche et que les onze enfants sont appelés à se réunir chez leurs parents, le moment semble venu de mettre fin au mal.

À première vue : la rentrée Rivages 2021

Intérêt global :

Après une rentrée 2020 minimaliste de deux titres, Rivages aborde 2021 avec une équipe élargie de cinq auteurs (trois français et deux étrangers) qui feront la part belle au spectaculaire, aux passions et à l’inattendu.

Une offre assez exigeante à première vue, dont toute tiédeur semble en tout cas exclue, ce qui donne envie de tenter quelques paris de lecture.

Bangkok Déluge, de Pitchaya Sudbanthad

traduit de l’anglais (Thaïlande) par Bernard Turle)

Ce premier roman thaïlandais fait de Bangkok le personnage central d’une histoire couvrant deux siècles, du XIXème synonyme de grandes découvertes et de profondes mutations à des années 2070 balayées de désastres climatiques. Pour incarner ce récit ambitieux, l’auteur choisit comme pivot une maison hantée, et une dizaine de personnages-témoins qui gravitent autour.

Grosse curiosité pour ce résumé étonnant.

Plasmas, de Céline Minard

Céline Minard n’est jamais avare en ambition ni en invention, elle qui se fait une règle de changer radicalement de genre, de style et d’approche littéraire à chaque livre – au risque, parfois, de perdre son lecteur.

Ce nouveau roman promet d’atteindre des sommets de curiosité et d’étrangeté, en convoquant pêle-mêle un monstre génétique créé dans une écurie sibérienne, un parallélépipède d’aluminium qui tombe des étoiles et du futur à travers un couloir du temps, des acrobates qui effectuent des mesures sensorielles et la manière dont sera conservée la mémoire de la Terre après son extinction. Le tout en 160 pages.

Ça va déménager – et provoquer sans aucun doute des avis tranchés.

L’Agneau des neiges, de Dimitri Bortnikov

Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme née au lendemain de la révolution russe, s’illustre par son courage. Ballotée de région en région, elle est confrontée à la perte de ses proches et se retrouve à Leningrad face aux forces nazies. Elle met tout en œuvre pour sauver de la famine et de la mort douze jeunes orphelins.

Souvenirs du rivage des morts, de Michaël Prazan

M. Mizuno est un vieil homme doux et affectueux qui cache un lourd passé. De son vrai nom Yasukazu Sanso, il est étudiant dans les années 1960 quand il est recruté comme opérationnel de l’Armée rouge japonaise. Il participe à des massacres et des purges d’une rare violence avant de rejoindre les terroristes internationalistes dans des camps palestiniens du Liban.

Quelques indélicatesses du destin, de Laura Morante

(traduit de l’italien par Hélène Frappat)

Sur les petites et grandes trahisons de la vie, pas juste des histoires mais plusieurs fois « toute une histoire » que se font les personnages de Laura Morante face aux instants qui basculent, aux engrenages détraqués qui s’ébranlent, inexorables, vers les extrémités de l’absurde. Humour vachard, poésie inattendue, ambiguïté rouée, des contes cruels dépourvus de morale qui capturent l’étreinte du doute, le frisson de la précision, le vertige des conséquences.

BILAN

Lectures probables :

Bangkok Déluge, de Pitchaya Sudbanthad

Plasmas, de Céline Minard

Lecture potentielle :

L’Agneau des neiges, de Dimitri Bornikov

À première vue : la rentrée de la Peuplade 2021

Intérêt global :

C’est l’une des plus jolies découvertes éditoriales en France de ces dernières années, bien que la Peuplade existe depuis 2006. Mais il a fallu de nombreuses années pour que cette maison québécoise inscrive son catalogue chez un distributeur français d’envergure et rencontre enfin un public plus large chez nous – à commencer par de nombreux libraires, qui tombent amoureux de leur ligne atypique, nimbée de mystère, d’étrangeté parfois, riche d’univers poétiques et fantasques.

En cette rentrée 2021, ce sont trois nouveaux titres qui vont tenter de rencontrer leurs lecteurs. Une invitation à des voyages neufs et stimulants qui méritait largement une place par ici.

Les ombres filantes, de Christian Guay-Poliquin

Le précédent roman de Christian Guay-Poliquin, Le Poids de la neige, a connu en 2018 un beau succès français… sous la marque des éditions de l’Observatoire – alors qu’il était sorti deux ans plus à la Peuplade. C’est donc cette fois chez son éditeur d’origine que le romancier québécois nous revient, avec une histoire qui me donne très envie.

Nous marchons en pleine forêt, dans les pas d’un homme regagnant le camp de chasse où il s’est réfugié avec sa famille après une panne électrique généralisée. Alors qu’il se perd, il rencontre un garçon d’une douzaine d’années, solide et déterminé, qui se joint à l’équipée du héros entre les arbres, pour un périple plein de périls…

Une pincée de post-apo en guise de décor, de l’aventure, du mystère, un duo improbable, la nature : s’ils sont bien mélangés par le style de l’auteur, ces ingrédients auront tout pour me plaire. On en reparlera, c’est une certitude.

La Pêche au petit brochet, de Juhani Karila

(traduit du finnois par Claire Saint-Germain)

Si l’on se réfère à son représentant le plus illustre chez nous, Arto Paasilina, la littérature finlandaise est douée d’un humour particulièrement saugrenu et fantasque, que ce premier roman ne devrait pas démentir.

Quelque part en Laponie orientale, comme chaque année en juin, Elina a trois jours et trois nuits pour pêcher le seul et unique brochet de l’Étang du Pieu. Or, un cruel génie des eaux règne sur les lieux et complique tout. Elina n’a pas d’autre choix que de pactiser avec les forces surnaturelles des marais et d’affronter Jousia, son premier amour. Pendant ce temps, l’inspectrice Janatuinen enquête sur un mystérieux meurtre qui la mène à poursuivre l’héroïne. Avec l’aide d’excentriques locaux, les deux femmes devront associer leur fougue et leur fureur pour rétablir l’équilibre entre les mondes.

Tableau final de l’amour, de Larry Tremblay

Ce roman fait du peintre Francis Bacon son point d’ancrage, pour une réflexion intense sur le corps, sa représentation picturale, mais aussi sur la passion amoureuse (le texte est une adresse de l’artiste à son modèle et amant), et plus largement le récit d’une quête artistique absolue dans l’Europe du XXème siècle étranglée entre deux guerres mondiales.

BILAN

Lecture certaine :

Les ombres filantes, de Christian Guay-Poliquin

Lecture probable :

La Pêche au petit brochet, de Juhani Karila

À première vue : la rentrée de l’Olivier 2021

Intérêt global :

Je ne vous cache pas que j’ai pour les éditions de l’Olivier une affection durable, doublée bien évidemment d’une estime profonde pour leur catalogue riche et varié, aussi bien en littérature française qu’en étrangère.

2021 est une année particulière pour la maison fondée par Olivier Cohen, puisqu’elle fête cette année ses trente ans d’existence. Trente ans durant lesquelles elle aura publié Jean-Paul Dubois (Fémina 2004, Goncourt 2019), Richard Ford, Jonathan Safran Foer, Florence Aubenas, Cormac McCarthy, Olivier Adam, Jonathan Franzen, Véronique Ovaldé, Florence Seyvos, Valérie Zenatti, Cormac McCarthy, Jay McInerney… et tant d’autres qu’il serait fastidieux de les citer tous.

Parce qu’elle n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers, l’équipe réunie autour d’Olivier Cohen et Nathalie Zberro propose en cette rentrée une belle affiche mêlant deux textes américains servis par des traductrices exceptionnelles, des grands noms de la maison et des nouvelles plumes prometteuses.

L’un des programmes les plus séduisants de cette rentrée 2021, tout simplement.

Blizzard, de Marie Vingtras (en cours de lecture)

Honneur aux débutantes : Marie Vingtras propose un premier roman savamment élaboré, construit sur un crescendo concentrique d’une rigueur inexorable, et dont l’inspiration américaine est si franche et sincère qu’on en oublie souvent que ce livre est l’œuvre d’une auteure française.

Le blizzard du titre tombe sur un bled paumé de l’Alaska. Quelques maisons, des caractères bien trempés (pour ne pas dire épais au sujet de certains d’entre eux). Et une jeune femme, sortie de la tempête avec un enfant, qu’elle perd après lui avoir lâché la main quelques instants.

Tandis qu’elle affronte seule les éléments déchaînés, trois hommes se mêlent à leur manière aux recherches. L’espoir de retrouver le garçon sain et sauf télescope alors la vérité profonde des uns et des autres…

Memorial Drive, de Natasha Trethewey

(traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy)

Je connais un peu la traductrice Céline Leroy, mais ce n’est pas pour cela que je tiens à vous signaler un détail capital : quand son nom apparaît sur une couverture, vous pouvez être sûr(e) que le livre dont elle a assuré la traduction est tout sauf anodin, tant elle a le nez pour s’associer à des projets littéraires toujours singuliers.

Nanti de cette conviction, on peut donc aborder cette première publication en français de Natasha Trethewey avec confiance et curiosité.

Je parle de première publication, manière de souligner que, pour le coup, nous n’avons pas affaire à une débutante. Aux États-Unis, sa poésie lui a valu une renommée importante, ainsi qu’un prix Pulitzer en 2007.

Memorial Drive, le texte grâce auquel nous allons la découvrir, est un récit autobiographique, dans laquelle elle évoque l’existence tragique de sa mère, Gwendolyn, mais aussi le courage et la volonté d’indépendance qui vont servir de flambeau au propre parcours de poètesse et de femme de Natasha Trethewey.

Un texte dont on peut attendre beaucoup, sans craindre d’être déçu.

Rien à déclarer, de Richard Ford

(traduit de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun)

Je vous le disais, cette rentrée étrangère de l’Olivier est marquée par la présence de traductrices remarquables. Pour nous transmettre ces nouvelles du grand Richard Ford (Indépendance, Canada, Un week-end dans le Michigan), c’est Josée Kamoun qui prête sa voix française, comme elle l’avait déjà fait pour Canada du même auteur, mais aussi pour la nouvelle traduction événement de 1984 il y a trois ans, ou pour Philip Roth, Jonathan Coe et John Irving, entre autres.

Les textes rassemblés ici ont pour point commun de mettre en scène des personnages ayant basculé dans le second versant leur existence, et qui examinent leur passé pour tenter de comprendre pourquoi leur présent se trouve fragilisé.

L’Éternel fiancé, d’Agnès Desarthe

C’est l’histoire d’une histoire d’amour qui dure toute une vie. Commencée à quatre ans, sur une promesse d’éternité comme s’en font les enfants qui s’aiment. Déçue à l’adolescence, quand elle aime toujours et que lui a oublié la promesse. Et qui se poursuit, tout au long des nombreuses étapes, moments forts, joies, déceptions, qui font une existence humaine.

Incontournable du catalogue de l’Olivier et auteure extrêmement attachante, qui navigue à l’envi entre folie douce et mélancolie, Agnès Desarthe propose un roman-puzzle dont la forme et l’ambition constituent un véritable objet de curiosité.

Une vie cachée, de Thierry Hesse

Qu’est-ce que le souvenir ? Pour Thierry Hesse, c’est d’abord une déambulation.

Du « quartier impérial » construit par Guillaume II aux forêts de la Meuse, de la guerre de 1870 à celle de 1939-45, cette enquête généalogique a pour terme une chambre dans le quartier des Loges, à Metz : celle où Franz/François aura passé une partie de sa vie, caché et pourtant bien visible.

BILAN

Quatre vraies envies de lecture sur cinq, qui dit mieux ? Pas grand-monde cette année (à part les Forges de Vulcain, mais ce n’est pas du jeu.)

Lecture en cours :

Blizzard, de Marie Vingtras

Lecture certaine :

Memorial Drive, de Natasha Trethewey

Lectures probables :

L’Éternel fiancé, d’Agnès Desarthe

Rien à déclarer, de Richard Ford

À première vue : la rentrée Mercure de France 2021

Intérêt global :

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est aussi une première dans la rubrique « à première vue » pour les éditions du Mercure de France. Là encore, c’est simplement parce que leurs choix de publication me correspondent assez rarement – ou parce que ma curiosité ne me pousse pas assez dans leur direction, allez savoir…

Pour résumer la ligne qui tient ensemble les cinq romans de leur programme de rentrée, le mot-clef semble être : féminin. D’abord parce qu’on trouve quatre femmes pour un seul homme derrière les plumes de ces livres, ensuite parce les cinq titres se focalisent sur des personnages de femme, fictives ou réelles.

L’Enfant magnifique, d’Aimee Liu

(traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Johan-Frédérik Hel-Guedj)

1942, Golfe du Bengale. Sous la menace des Japonais qui s’apprêtent à envahir les îles Adaman, les Anglais se préparent à fuir.

Ty, un petit garçon de quatre ans, est kidnappé par Naila, treize ans et native des îles, qui s’occupe de lui depuis des années. Refusant de briser le lien exceptionnel qui les unit, elle l’emmène dans la jungle, au sein d’une tribu primitive. Mais Claire, la mère de Ty, est prête à tout pour retrouver son enfant magnifique…

C’est la deuxième publication d’Aimee Liu en France après La Montagne aux nuages, paru en… 1998.

Alice et les autres, de Vinciane Moeschler

Le Split de Shyamalan revisité façon épouse modèle et mère de famille parfaite, une façade idéale dissimulant un trouble dissociatif qui impose à Alice d’adopter tour à tour différentes personnalités – des métamorphoses qu’elle ne maîtrise pas et dont elle n’a aucun souvenir après coup. Lorsque des séjours en hôpital psychiatrique s’imposent, Alice devient un objet de fascination pour son thérapeute.

Une femme remarquable, de Sophie Avon

Sophie Avon s’inspire de la vie de sa grand-mère pour raconter l’histoire de Germaine, dite Mime, mariée à Alger en 1925, mère de deux enfants dont la deuxième, Simone, meurt à cinq ans. Terrassée par le chagrin, Mime se relève pourtant et poursuit sa vie avec courage, puisant ses forces dans son métier d’institutrice, et affrontant vaille que vaille les soubresauts de l’Histoire.

Parle tout bas, d’Elsa Fottorino

Victime d’un viol à dix-neuf ans, la narratrice ne peut trouver de réconfort dans la justice car l’affaire, faute d’indices, est classée sans suite. Jusqu’à l’arrestation d’un suspect douze ans plus tard, et la promesse, enfin, d’un procès. L’occasion de faire la paix avec son passé et de poursuivre la reconstruction de son existence.

La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire, de Raphaël Confiant

Quiconque s’est un tant soit peu intéressé à Baudelaire a forcément croisé le nom de Jeanne Duval, maîtresse et muse du poète. D’elle, on sait pourtant peu de choses. En cherchant à élucider son mystère et celui de sa passion flamboyante avec Baudelaire, Raphaël Confiant se lance dans un véritable roman d’aventures au cœur de la littérature du XIXème siècle, de Paris à Saint-Domingue, de Dumas à Nerval.

BILAN

Lecture potentielle :

L’Enfant magnifique, d’Aimee Liu

À première vue : deuxième bilan provisoire

La deuxième semaine de la rubrique « à première vue » version 2021 vient étoffer le bilan relativement famélique de la première semaine et allonger ma liste de curiosités. Sans passion démesurée pour autant, et le tableau qui commence à se dessiner semble être celui d’une rentrée sans passion incontrôlable ni fulgurances éblouissantes.

Une rentrée sage, presque convenue, dont il va falloir faire l’effort de dégager les pépites dont on a besoin pour rêver, réfléchir et s’enthousiasmer.

En préparant mes chroniques jusqu’à présent, il ne m’est que très rarement arrivé de ressentir ce délicieux picotement de curiosité mêlée d’excitation, qui donne envie de se précipiter sans attendre sur le livre en question (cela viendra un peu plus chez certains éditeurs de la semaine prochaine). C’est peut-être que je vieillis.

Ou peut-être, tout simplement, parce que les éditeurs se montrent frileux – à moins que leurs auteurs peinent, eux aussi, à sortir des sentiers battus et à proposer autre chose que ce que l’on a déjà lu (voire relu).

Bref, on verra, il y a encore pas mal de boulot. Donc, en attendant, bilan d’étape en images !

Déjà lus

(avec une note sur cinq) :

En cours :

ATTENDUS

(dans un ordre d’impatience approximatif et potentiellement soumis à bouleversement) :

Pour finir, voici un aperçu du programme de la troisième semaine… avec de très belles choses à venir parmi ces programmes !

À première vue : la rentrée Liana Levi 2021

Intérêt global :

Liana Levi fait partie de ces éditrices qui développent une belle relation de confiance et de fidélité avec ses auteurs. Ceux-ci la suivent et l’accompagnent durant de longues années, à l’image de Iain Levison ou Milena Agus, par exemple, et enrichissent son catalogue d’œuvres consistantes, solides et souvent éclairantes sur le monde.

Déjà tous publiés au moins une fois par Dame Liana, les deux Françaises et l’Américain qui constituent son programme de rentrée 2021 sont à l’image de cette collaboration fructueuse et d’une grande diversité.

Les étoiles les plus filantes, d’Estelle-Sarah Bulle

Son premier roman, Là où les chiens aboient par la queue, avait rencontré un franc succès en 2018. Estelle-Sarah Bulle était donc attendue, et elle a choisi de prendre une direction très différente de ses débuts largement autobiographiques en s’inspirant d’Orfeu Negro, film de Marcel Camus qui transposait le drame d’Eurydice et Orphée dans les favelas brésiliennes.

Elle imagine donc le débarquement de l’équipe de tournage dirigée par Aurèle Marquant dans une favela de Rio de Janeiro, qui entame une aventure autant humaine qu’artistique, sur fond de bossa nova, de passions débridées et d’intérêts contradictoires – car l’argent et la politique ne sont jamais très loin…

Le Mississippi dans la peau, d’Eddy L. Harris

(traduit de l’anglais (États-Unis) par Pascale-Marie Deschamps)

En présentant l’année dernière Mississippi Solo, récit d’une descente solitaire du grand fleuve en canoë, je faisais le parallèle entre le projet de ce livre et certaines œuvres du gallmeisterien Pete Fromm.

Je ne croyais pas si bien comparer puisque, à l’instar de son collègue du Montana rééditant la même expérience à vingt ans d’intervalle (surveiller la croissance d’œufs de poisson) et les relatant dans deux livres miroirs (Indian Creek et Le Nom des étoiles), Eddy L. Harris décide de refaire trente ans après le voyage qui a changé sa vie.

C’est l’occasion, bien sûr, d’une réflexion sur lui-même, sur le temps qui passe, mais aussi sur le fleuve et la nature, et sur les États-Unis, ses mutations et ses tensions raciales plus fortes que jamais.

Et ils dansaient le dimanche, de Paola Pigani