Rapport d’enquête #1 : Goldorak, Alma t.2, Robin Hood t.1

Comme vous l’aurez deviné à la baisse d’activité du blog ces dernières semaines, je manque à nouveau clairement de temps pour faire vivre cet espace. Reprise du travail à plein régime (après deux ans de congé parental… pas le même rythme de vie !), vie de famille, projets personnels et autres péripéties additionnelles m’empêchent de m’investir comme avant. Sans parler d’un certain manque d’envie de continuer à le faire avec autant d’intensité que par le passé.

Pour autant, après avoir bien réfléchi à la question, je n’ai pas envie de laisser tomber tout à fait (même si l’idée m’a sérieusement traversé l’esprit). Et comme je ne manque pas de lectures à évoquer, j’inaugure un nouveau format, intitulé « Rapport d’enquête », dont l’idée est de proposer des chroniques rapides, saisies à grands traits.

Ce sera le format d’articles le plus courant dans les semaines à venir, même s’il n’est pas exclu de laisser la place à de véritables chroniques unitaires, en cas d’inspiration subite de ma part.

Par ailleurs, je travaille sur un autre type de billets, sur un sujet qui me tient à cœur… On en reparle sans doute prochainement, une fois que j’aurai trouvé le temps d’avancer.

En attendant, voici le rapport d’enquête #1, consacré à la B.D. et à la littérature jeunesse.

Goldorak

Scénario : Xavier Dorison & Denis Bajram

Dessin : Denis Bajram, Brice Cossu & Alexis Sentenac

Couleurs : Yoann Guillo

D’après l’œuvre originale de Gô Nagai

Éditions Kana, 2021

ISBN 9782505078463

168 p.

24,90 €

La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor tandis qu’Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Jusqu’au jour où, issu des confins de l’espace, surgit le plus puissant des golgoths de la division ruine : Hydragon.

Les armées terriennes sont balayées et les exigences de la dernière division de Véga sidèrent la planète ; sous peine d’annihilation totale, tous les habitants du Japon ont sept jours pour quitter leur pays et laisser les forces de Véga coloniser l’archipel.

Face à cet ultimatum impossible, il ne reste qu’un dernier espoir, le plus grand des géants… Goldorak.

En bon quarantenaire nourri des dessins animés mythiques des années 70 et 80, je place Goldorak en pièce angulaire de mon enfance télévisuelle. S’attaquer à ce monument, c’était menacer le fondement de mes rêves de gamin. Mais Dorison et ses acolytes sont faits du même métal, et c’est avec le plus grand sérieux qu’ils ont entrepris ce qui est plus qu’un hommage à Goldorak : une véritable suite de l’anime, voire une deuxième fin parfaitement honorable.

Cela leur a pris quatre ans de travail acharné, mais leurs efforts et leur profond respect pour l’œuvre originale de Gô Nagai rayonnent sur chacune des 168 pages de cette bande dessinée exceptionnelle. Tout y est : le design, à la fois respecté et d’une modernité éblouissante ; le caractère complexe des personnages ; des scènes d’action à couper le souffle ; de l’humour pour lier le tout ; et, surtout, une magnifique réflexion sur l’héroïsme, ses grandeurs, ses périls et ses conséquences parfois funestes.

Une réussite totale, qui réjouira les connaisseurs de Goldorak tout en s’ouvrant à ceux qui n’ont pas grandi avec le robot géant, grâce à une remise en contexte parfaitement réussie au début de l’album, et une composition scénaristique impeccable.

Alma t.2 : l’Enchanteuse

Timothée de Fombelle

Éditions Gallimard-Jeunesse, 2021

ISBN 9782075160612

432 p.

19 €

Illustrations de François Place

À partir de 12 ans

1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n’a qu’un seul but : retrouver Lam, son petit frère.

Dans les plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, parmi les milliers d’esclaves qui se battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph traverse à nouveau l’Atlantique.

On parle d’abolition à Londres. En France, le pouvoir de Versailles commence à vaciller.

En se séparant, les chemins d’Alma et Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui les unit.

J’ai déjà parlé sur ce blog de la difficulté d’évoquer le deuxième tome d’une trilogie, par essence coincé entre un premier volume dont on doit prendre soin de ne pas trop déflorer l’intrigue et les mystères, et un troisième qui viendra conclure en beauté (ou pas…) l’ensemble de sa vaste histoire.

Je ne vais donc pas trop m’étendre sur cette suite d’Alma, la première trilogie de Timothée de Fombelle, sinon pour dire que le romancier reste à la hauteur de son très ambitieux projet – même si, à l’occasion, et pour la première fois dans l’œuvre admirable de cet écrivain que j’adule, j’ai senti passer quelques petites longueurs. Peut-être est-ce parce que j’avais relu le premier tome juste avant de me plonger dans celui-ci, et que cela faisait beaucoup d’Alma d’un coup…

Peut-être, aussi, est-ce la « faute » de cette narration au présent de l’indicatif que Timothée a décidé de retenir cette fois, et qui me semble affaiblir légèrement le souffle et la puissance naturelle de son écriture. Ceci doit être considéré comme une réserve particulièrement subjective : j’ai un problème global avec le présent de l’indicatif dans les romans, qui me semble nécessiter un redoublement d’effort et d’intensité de la part de l’auteur pour sublimer la narration.

Rien de rédhibitoire, néanmoins, et certains passages sont éblouissants, tandis que la quête des différents héros de cette fresque aussi courageuse que nécessaire sur l’esclavage (et le combat pour l’abolition de cette dernière) prend de plus en plus de force et d’épaisseur.

Nul doute que les jeunes lecteurs, à qui cette œuvre s’adresse en priorité, apprendront beaucoup de cette sinistre page d’Histoire de l’humanité, et qu’ils en tireront, entraînés par la conviction et l’empathie de Timothée de Fombelle, les meilleures leçons pour tracer leur propre chemin vers la compréhension et le respect des autres, quels que soient leurs origines, leurs couleurs de peau et leurs croyances.

On attend, bien entendu, la suite et la fin d’Alma avec la plus grande impatience… Rendez-vous en 2023 !

Robin Hood t.1 : hacking, braquage et rébellion

Robert Muchamore

Éditions Casterman, 2021

ISBN 9782203218215

288 p.

12,90 €

Traduit de l’anglais par Faustina Fiore

À partir de 11 ans

Robin a douze ans lorsque son père est emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis, piégé par Guy Gisborne, un mafieux aussi puissant que véreux. Devenu lui aussi la cible du terrible malfrat, Robin s’échappe de justesse et trouve refuge dans la dangereuse forêt de Sherwood.

Avec ses talents de hacker et son don pour le tir à l’arc, Robin pourrait gagner la confiance des hors-la-loi peuplant ce territoire hostile… et même se venger du plus grand criminel de Nottingham !

Sans surprise.

Robert fait du Muchamore, il le fait très bien, et ça fonctionne. Sans égaler cependant, et encore moins surpasser l’invraisemblable efficacité de Cherub, la série d’espionnage au très long cours (17 volumes, plus sept volumes du prequel Henderson’s Boys) qui a rassemblé un lectorat aussi large qu’hétérogène en frappant droit dans l’air du temps, avec ses héros à la fois extraordinaires et si proches, par leur langage, leurs erreurs et leurs adolescences compliquées, de leurs jeunes lecteurs.

L’idée de départ avait de quoi exciter autant qu’inquiéter : proposer une réécriture contemporaine de Robin des Bois, en faisant de ce héros si emblématique de la culture anglo-saxonne un jeune garçon, forcé de rejoindre la clandestinité pour tenter de sauver l’honneur de son père injustement emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis.

Tous les ingrédients attendus de l’histoire y sont, à commencer par ses personnages incontournables (Robin bien sûr, mais aussi Marian Maid, Little John, l’infâme Guy Gisborne…), même s’ils sont joyeusement réinventés par le romancier anglais. Lequel ajoute à la recette ses propres petits trucs, dont une connexion avec Cherub (via un gang de motards bien connus des agents du pensionnat secret).

Et donc, ça marche très bien, porté par le sens du rythme et du suspense de Muchamore, son art pour camper des ados crédibles et en même temps capables de se sublimer de manière flamboyante, des scènes d’action qui décoiffent, ce qu’il faut de bons sentiments et d’appels au rejet instinctif de ses lecteurs pour l’injustice.

Rien de nouveau sous le soleil, mais quand c’est bien fait, il y a de quoi se laisser faire. On verra si on tient jusqu’au bout des sept volumes annoncés à suivre…

À première vue : la rentrée Seuil 2021

Intérêt global :

Loin des enflammades éditoriales de leurs illustres « gros » confrères que sont Gallimard, Grasset ou Flammarion, les éditions du Seuil ont opté cette année pour une rentrée plus ramassée que d’habitude : sept titres seulement (contre onze l’année dernière). Un effort notable, qui va de pair avec un programme gagnant en clarté.

Dans tout ceci, je mettrai une grosse pièce sur le nouveau roman de David Diop (notamment dans la perspective des prix littéraires), ainsi que sur un véritable objet de curiosité venu tout droit d’Allemagne – qui pourrait s’avérer aussi bien un bijou rutilant qu’une insupportable baudruche à dégonfler de toute urgence…

La Porte du voyage sans retour, de David Diop (lu)

Avant même la parution de ce nouveau livre, 2021 est déjà l’année David Diop. En effet, son précédent, Frère d’âme (Prix Goncourt des Lycéens 2018 et beau succès de librairie), vient tout juste d’être distingué de l’International Booker Prize – une première pour un auteur français.

Dans ce contexte favorable, La Porte du voyage sans retour pourrait constituer une consécration quasi définitive – d’autant que ce roman a tout ce qu’il faut pour séduire un public aussi large qu’exigeant. David Diop s’y inspire de la vie de Michel Adanson, naturaliste et botaniste du XVIIIème siècle qui, à sa mort, lègue à sa fille Aglaé une série de carnets relatant un voyage qu’il accomplit au Sénégal en 1750. Là, non seulement il découvre que les Noirs ne sont en rien inférieurs aux colons blancs, mais il se lance également sur les traces d’une mystérieuse jeune femme qui, sans doute kidnappée et promise à l’esclavage, aurait réussi à échapper à ses bourreaux pour trouver refuge aux confins du pays.

Documenté avec élégance et sans ostentation, et porté par une plume dont le classicisme n’a jamais rien de suranné, ce roman mêle le souffle de l’aventure et de l’exploration à de multiples niveaux de lecture, entre récit de transmission filiale, quête amoureuse, fascination pour la force des histoires et des contes, le tout porté par un humanisme réconfortant.

Le Grand rire des hommes assis au bord du monde, de Philipp Weiss

(traduit de l’allemand par Olivier Mannoni)

Ces derniers temps, les éditions du Seuil aiment relever des défis éditoriaux hors normes. L’année dernière, c’était Les lionnes, effrayant pavé de 1152 pages constitué d’une seule et même phrase. Cette année, il s’agit à nouveau d’un roman dépassant les mille pages, mais réparties cette fois en cinq volumes, dont un… de bande dessinée – de manga, pour être précis.

Tout est fait pour épater dans ce projet extraordinaire. Chaque volume propose un type d’approche littéraire différente. On y trouve une tentative d’autobiographie d’une femme sous forme d’encyclopédie, un récit intimiste d’un jeune homme amoureux au Japon pendant le tremblement de terre de 2011, des carnets de notes d’une scientifique remettant en cause la théorie de l’évolution, et la transcription des enregistrements audio d’un petit garçon survivant du tsunami de Fukushima. Et donc, un manga mettant en scène une jeune femme dans un Tokyo virtualisé.

Est-ce que le tout fonctionnera ? Difficile à dire, d’autant que les libraires n’ont pu avoir accès qu’à quelques extraits de chaque volume – chacun pouvant, par ailleurs, être lu dans l’ordre que l’on veut. Mais c’est une proposition suffisamment dingue pour avoir envie de se pencher un peu plus dessus.

Fenua, de Patrick Deville (vu)

Fenua signifie « territoire », « terre », « pays » (ou souvent « île ») en tahitien. Par extension, c’est le nom que l’on donne à l’archipel comprenant Tahiti et les îles avoisinantes. Et c’est donc le nouveau sujet de Patrick Deville, qui s’est fait une spécialité de transformer lieux ou personnages réels en objets de curiosité littéraire.

Comme toujours avec lui, Fenua est à la fois une invitation au voyage, une exploration géographique, un parcours historique et un hommage à tous ceux, voyageurs et écrivains, qui l’ont inspiré, au fil de chapitres juxtaposés comme autant de rêveries et d’abandons à l’aventure.

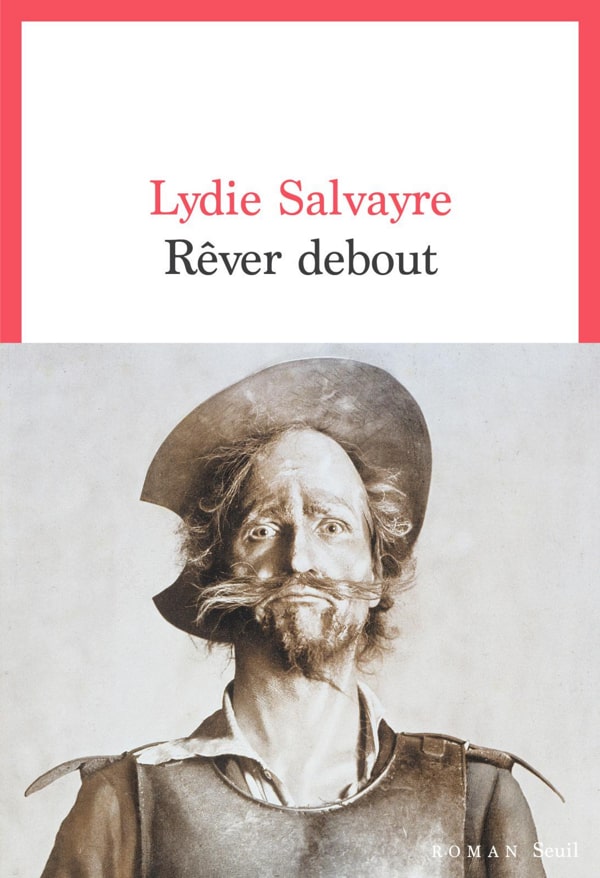

Rêver debout, de Lydie Salvayre (vu)

La romancière adresse quinze lettres pleines de verve, d’ironie et de passion à Cervantes, dans une défense enflammée de son célèbre héros, le chevalier universel, Don Quichotte, pour lequel elle souhaite une pleine et entière réhabilitation.

Lu une quarantaine de pages que j’ai trouvées amusantes et souvent pertinentes, dans lesquelles transparaît bien sûr la profonde admiration de Lydie Salvayre pour le romancier espagnol et pour son œuvre.

Farouches, de Fanny Taillandier

Depuis la villa de Jean et Baya, la Méditerranée scintillante donne à penser que tout est paisible. Mais à l’approche du solstice, la colline où habite le couple est bientôt parcourue de diffuses menaces, à peine perceptibles mais bien réelles : d’invisibles sangliers saccagent les jardins; des règlements de comptes entre bandes rivales défraient la chronique de Liguria, la ville la plus proche ; une inconnue habite depuis peu la maison longtemps restée vide près de la falaise…

La Dame couchée, de Sandra Vanbremeersch

La dame du titre, c’est Lucette Destouches, dont l’auteure a été l’assistante de vie durant presque vingt ans, jusqu’à sa mort en 2019. Une expérience aux premières loges de celle qui était la veuve de Louis-Ferdinand Céline, et qui vécut en autarcie, comme à l’écart du monde dont elle laissait néanmoins entrer quelques proches et animaux de compagnie.

Les filles de Monroe, d’Antoine Volodine

Dans une vaste cité psychiatrique où cohabitent malades, infirmiers et policiers, vivants et morts, l’ordre établi est remis en cause par un afflux de guerrières envoyées par Monroe, un dissident exécuté des années plus tôt. Breton et son acolyte sont chargés d’identifier les revenantes à l’aide d’une lunette spéciale.

BILAN

Déjà lu (et approuvé) :

La Porte du voyage sans retour, de David Diop

Lecture probable :

Le Grand rire des hommes assis au bord du monde, de Philipp Weiss

Lectures parcourues (et ça ira comme ça) :

Fenua, de Patrick Deville

Rêver debout, de Lydie Salvayre

À première vue : la rentrée Globe 2020

Attention, ça va déménager !

Du côté des éditions Globe, la tendance n’est jamais à la tiédeur. Structure atypique et courageuse au sein du groupe École des Loisirs, cette petite maison publie une dizaine de titres par an et compte déjà quelques références extraordinaires à leur catalogue (en ce qui me concerne, La Note américaine de David Grann et Les frères Lehman de Stefano Massini figurent parmi mes lectures les plus stupéfiantes de ces dernières années), toutes ses publications ayant en commun un regard puissant sur le monde, un engagement sans faille et une quête de vérité humaine.

Trois nouveaux livres sont annoncés en cette rentrée 2020 qui, à première vue, promet de sérieusement secouer.

Intérêt global :

Fille, femme, autre, de Bernardine Evaristo

Fille, femme, autre, de Bernardine Evaristo

(traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Françoise Adelstain)

Récompensé par le Booker Prize en 2019 (ce qui n’est pas rien, d’autant que l’auteure est la première femme noire à le recevoir), Fille, femme, autre est le premier livre traduit en France de Bernardine Evaristo, auteure anglo-nigériane de 60 ans. Dans ce roman choral, on suit douze personnages en autant de chapitres, douze femmes, noires pour la plupart, âgées de 19 à 93 ans, toutes en quête de bonheur et d’une place dans une société anglaise qui n’a rien prévu pour elles. Choix de narration audacieux (qui rappelle celui des Frères Lehman), leurs voix s’expriment en vers libres. Si le résultat est aussi réussi que le livre de Stefano Massini, cela promet un récit sacrément fort.

Delicious Foods, de James Hannaham

Delicious Foods, de James Hannaham

(traduit de l’américain par Cécile Deniard)

Bienvenue dans le monde merveilleux de l’esclavage moderne. Avec ce livre inspiré de faits réels qui se sont déroulés en 1992, James Hannaham décrypte la manière dont des millions de gens, victimes de drames insurmontables ou d’addictions fatales, se retrouvent enchaînés à des exploiteurs sans pitié qui les transforment en bagnards des temps modernes, au service de l’industrie agro-alimentaire mondiale. Pour exprimer cette horreur, le romancier a choisi trois voix : celle d’une mère asservie, celle d’un fils révolté… et celle de la drogue. La drogue en personne, incarnée, dont on comprend, par les mots que lui procure l’auteur, le pouvoir fatal de séduction.

Roman choc en perspective.

Coupable, de Reginald Dwayne Betts

Coupable, de Reginald Dwayne Betts

(traduit de l’anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié)

Valentine Gay, l’éditrice de Globe, ne se repose jamais sur ses lauriers. Avec Coupable, elle inaugure une nouvelle collection de poésie. Par ses vers et par ses rimes, Reginald Dwayne Betts raconte le système carcéral américain de l’intérieur, notamment du point de vue des innombrables mineurs qui y échouent. Il sait de quoi il parle, lui qui fut emprisonné à l’âge de seize ans, et pendant huit ans, dans un quartier de haute sécurité. Il puise notamment son inspiration dans des documents juridiques qu’il détourne par son travail poétique.

BILAN

Peu importe la forme littéraire, au fond, du moment que l’engagement et la vision du monde sont au rendez-vous. Voilà encore un authentique point de vue d’éditeur, qui mérite d’être salué et soutenu. Penchez-vous sur le travail des éditions Globe, il mérite largement le détour.

Lecture hautement probable :

Delicious Foods, de James Hannaham

Lectures potentielles :

Fille, femme, autre, de Bernardine Evaristo

Coupable, de Reginald Dwayne Betts

Alma t.1 : le vent se lève

Timothée de Fombelle

Illustrations de François Place

Éditions Gallimard-Jeunesse, 2020

ISBN 9782075139106

400 p., 18 €

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée d’Afrique qui les protégeait du reste du monde.

Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d’un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche d’un immense trésor. Dans le tourbillon de l’Atlantique, entre l’Afrique, l’Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l’un vers l’autre…

« Écoutez, vous qui pleurez… »

À chaud, sur le vif : encore un très grand livre de Timothée de Fombelle.

À chaud, sur le vif : encore un très grand livre de Timothée de Fombelle.

Chaque nouvelle parution me rend pourtant plus exigeant à son égard. À chaque fois, je me dis : « ce n’est pas possible, il ne va pas pouvoir faire aussi bien, aussi fort, aussi intelligent que les fois précédentes. »

Les fois précédentes, c’est Tobie Lolness, formidable échappée dans un arbre-monde. C’est Vango, résurrection flamboyante et enivrante du grand roman d’aventures historique, Dumas et Verne revisités à la sauce moderne. C’est Le Livre de Perle, merveilleuse histoire qui enchâsse une page sombre de notre Histoire et le monde des contes de fées, dans un entrelacs narratif d’une virtuosité effarante. C’est Neverland, bouleversante escapade en littérature « adulte » pour mieux parler d’enfance.

Et ce sont d’autres projets, d’autres livres, de dimensions plus modestes que ces grandes sagas, mais tout aussi forts, et justes, et percutants.

Alors, aux premières pages du Vent se lève, premier tome de la trilogie Alma, j’ai douté, un peu. Narration au présent, récit linéaire, début sage et paisible – là où les romans précédents de l’auteur s’ouvraient systématiquement sur la fuite, la peur et le chaos, tranchant dans le vif de l’intrigue pour y entrer en trombe, et revenir ensuite à la source.

Timothée de Fombelle rompt avec ses acquis et fait le choix de la simplicité. Trompeuse, apparente seulement. Petit à petit, les dimensions se révèlent, différentes intrigues se nouent, les personnages se multiplient – sans que jamais on n’en perde un de vue, sans que jamais on ne se trompe ni ne s’égare.

L’un des grands arts du romancier réside dans la complicité qu’il crée instantanément entre son lecteur et ses personnages. En quelques mots, un portrait esquissé, une manière de parler ou de se tenir, une silhouette croquée à l’essentiel mais qui, ainsi, tient debout sans effort.

Il y a Alma, bien sûr, petite fille échappée d’une vallée perdue d’Afrique, en quête de son petit frère disparu, héritière d’un peuple presque entièrement évanoui, les Okos. Il y a Sirim, amie croisée sur sa route, et Brouillard le « zèbre sans rayure ».

Il y a Alma, bien sûr, petite fille échappée d’une vallée perdue d’Afrique, en quête de son petit frère disparu, héritière d’un peuple presque entièrement évanoui, les Okos. Il y a Sirim, amie croisée sur sa route, et Brouillard le « zèbre sans rayure ».

Il y a la famille d’Alma, sa mère Nao, son père Mosi, ses deux frères Soum et Lam. Chacun riche d’une histoire sans âge, et de trésors prodigieux.

Il y a Joseph Mars, jeune garçon tenace et audacieux, qui dissimule bien des ruses et secrets. Il y a Jacques Poussin, le maître charpentier.

Il y a le terrible Gardel, capitaine impitoyable d’un navire négrier.

Il y a Bassac, l’armateur du navire conduit par Gardel. Et sa fille Amélie, adolescente farouche et fière de quatorze ans, qui va prendre son destin en main.

Il y a Saint-Ange, qui porte peut-être bien mal son nom.

Et puis, il y a cette foule où les noms se noient en même temps que la vie qu’on leur vole. Ces corps qu’on entasse dans les cales d’un navire, au mépris de toute dignité et de tout respect envers l’humanité. Ces âmes que l’on nie – simplement parce que ces hommes, ces femmes et ces enfants sont noirs.

Le Vent se lève est un formidable roman d’aventure, dont les cent dernières pages hérissent l’échine, mettent à bas toutes les certitudes du lecteur, et le font enrager quand le livre se termine en laissant en suspens tant de promesses à tenir dans les deux prochains tomes de la saga.

Oui, Le Vent se lève fait vibrer, encore une fois, ce plaisir pur et sincère de la littérature comme un drapeau qui claque au vent, une ouverture immense sur le monde, la fenêtre par laquelle les enfants Darling se sont envolés dans le sillage de Peter Pan et de la fée Clochette.

Mais Le Vent se lève est aussi un effroyable récit de l’esclavage. Restitué dans le détail, avec ce qu’il faut de précision pour en comprendre l’horreur, tout en faisant preuve d’une retenue pédagogique qui évite de sombrer dans le voyeurisme morbide.

Mais Le Vent se lève est aussi un effroyable récit de l’esclavage. Restitué dans le détail, avec ce qu’il faut de précision pour en comprendre l’horreur, tout en faisant preuve d’une retenue pédagogique qui évite de sombrer dans le voyeurisme morbide.

Avant que les pleureuses professionnelles et autres chantres du politiquement correct à tout crin se mettent à gueuler, je précise : Timothée de Fombelle ne cherche pas à atténuer l’atrocité de ce commerce, dont il détaille brièvement mais froidement les conditions, les prix, les valeurs. Il évoque sans fard cette abomination dont notre vieux Continent comme le Nouveau Monde, de l’autre côté de l’Atlantique, se sont gavés en toute impunité, et en toute indignité.

Mais il n’oublie pas qu’il s’adresse en premier lieu à des enfants ou à des adolescents (même si les lecteurs adultes de Timothée de Fombelle sont innombrables, et aussi fidèles que moi). En fabuleux inventeur d’histoires, il privilégie toujours ces dernières à la démonstration historique. Il raconte.

Et ses personnages, on y revient, sont ses complices infaillibles dans cette tâche immensément difficile. Ce sont eux qui ouvrent les portes du réel, qui aident à comprendre les faits. C’est par eux qu’on apprend, qu’on découvre, qu’on s’instruit, au détour de leurs péripéties palpitantes. L’Histoire sert leurs aventures, pas l’inverse.

Et le résultat est imparable. Parce que l’architecture narrative est à la fois fine, complexe et limpide. Comme une toile d’araignée qui n’emprisonnerait pas le lecteur à des fins létales, mais le guiderait en douceur vers son centre, où tout finira par devenir lumineux.

Timothée de Fombelle a toute confiance en la puissance du roman. Il s’y abandonne avec une générosité, une inventivité et une intelligence qui enchantent, éblouissent, bouleversent.

Cet écrivain est capable de dénicher les plus infimes étincelles de lumière au cœur de la boue la plus épaisse – et de nous convaincre que seule cette lumière compte, et qu’il faut l’entretenir, la protéger, et la maintenir en vie coûte que coûte.

Le premier tome d’Alma réussit encore cet exploit, alors même qu’il s’enfonce dans les eaux les plus sombres que Timothée de Fombelle ait jamais explorées.

La suite paraîtra l’année prochaine.

2021 paraît, d’un coup, terriblement lointain…

P.S.: comme Tobie Lolness, le roman est enrichi d’une sublime couverture et d’illustrations signées par François Place. Cela ne gâche rien, bien au contraire.

Des noeuds d’acier, de Sandrine Collette

Signé Bookfalo Kill

Après dix-neuf mois en prison pour avoir démoli son frère Max, coupable d’avoir couché avec Lil, sa femme adorée, Théo Béranger prend le large. Il atterrit dans un coin reculé de France, entre campagne et montagne, où il se ressource pendant quelques jours dans une chambre d’hôtes miteuse mais paisible.

Jusqu’au jour où, au terme d’une longue balade, il tombe sur une ferme encore plus décatie et loin de tout. En surgit Joshua, un vieil homme qui lui propose de prendre un café. Quelques heures après avoir été assommé par surprise, Théo se réveille dans la cave de la maison, en compagnie de Luc, reclus là depuis huit ans. C’est le début d’un calvaire insensé, à la merci de deux vieillards complètement dingues…

Pour son premier roman, Sandrine Collette frappe très fort ! Et ce, d’entrée de jeu : Théo Béranger est un type déplaisant, qui sort de prison entouré d’une aura de violence inquiétante. Il ne tarde d’ailleurs pas à l’exercer d’une manière aussi absurde qu’inutile (je vous laisse découvrir comment), qu’on peut à la fois comprendre et désapprouver parce que c’est stupide dans sa situation.

Pour son premier roman, Sandrine Collette frappe très fort ! Et ce, d’entrée de jeu : Théo Béranger est un type déplaisant, qui sort de prison entouré d’une aura de violence inquiétante. Il ne tarde d’ailleurs pas à l’exercer d’une manière aussi absurde qu’inutile (je vous laisse découvrir comment), qu’on peut à la fois comprendre et désapprouver parce que c’est stupide dans sa situation.

Et pourtant, on finit par s’attacher à Théo. D’abord parce qu’il n’est pas manichéen, parce que sa violence même a des racines, qui ne l’excusent pas mais l’expliquent. Le décor du puzzle se met en place au fil des pages. On comprend, peu à peu.

Ensuite parce qu’il se retrouve confronté à une violence encore plus effroyable. Là où d’autres avant elle sont tombés dans le piège du trop explicatif, Sandrine Collette se contente de raconter la folie quotidienne de Basile et Joshua, les deux vieillards qui séquestrent Théo et le réduisent en esclavage, le traitant – littéralement – comme un chien. Pourquoi font-ils ça ? On n’en sait rien, on n’a pas besoin de le savoir et ça, l’auteur l’a très bien compris.

C’est le véritable tour de force de Des nœuds d’acier. On éprouve de l’empathie pour Théo, personnage pourtant antipathique de prime abord, parce qu’on partage sa déchéance sans plus la comprendre que lui, avec la même impuissance.

Pour qu’une telle histoire fonctionne, pour faire la différence sur un tel sujet, il faut aussi une plume et du style. Sandrine Collette est largement au niveau. Constamment sur le fil, elle fait évoluer l’histoire avec un souci constant de puissance et de rage qui passe par un choix très sûr et économe des mots, des sentiments et des sensations. Ancré dans le corps en déchéance et dans l’esprit bouillonnant de Théo, elle en saisit les variations, les réflexions, les dérives avec une finesse psychologique et une précision qui ne la font jamais dévier de son sujet.

Elle accorde aussi une place importante aux descriptions des paysages et des décors, personnages à part entière de l’intrigue par leur dureté, leur naturalité implacable. Et maîtrise enfin l’art délicat de l’ellipse, passant sous silence les scènes les plus sordides, parce qu’il est inutile de dire ce que l’imagination suffit à concevoir à partir du peu qui est exprimé auparavant. Une option gagnante, alors que trop d’auteurs choisissent plutôt la surenchère, parce que le voyeurisme est vendeur, ou pour le simple frisson du glauque à bon marché.

Des nœuds d’acier est indéniablement la première grosse claque polar de 2013. Pas difficile puisque l’année commence, certes, mais ce roman devrait marquer durablement les esprits et rester dans les incontournables du millésime. Ce ne serait que justice pour une œuvre aussi aboutie, jusqu’à une fin très réussie, à la fois touchante et cruelle.

Quoi qu’il en soit, les éditions Denoël relancent d’une manière remarquable leur collection « Sueurs froides », en permettant à Sandrine Collette de se faire un nom au passage. Coup double gagnant !

Des nœuds d’acier, de Sandrine Collette

Éditions Denoël, collection Sueurs Froides, 2013

ISBN 978-2-207-11390-5

265 p., 17€

CRUELLA :

CRUELLA : SECRETS ET MENSONGES :

SECRETS ET MENSONGES : ZIGGY :

ZIGGY : AMISTAD :

AMISTAD : SEUL CONTRE TOUS :

SEUL CONTRE TOUS : THE DARK TOWER :

THE DARK TOWER : LA PARITÉ, C’EST PAS GAGNÉ :

LA PARITÉ, C’EST PAS GAGNÉ : MARKETING VIRAL :

MARKETING VIRAL :

LE P’TIT TRAIN S’EN VA DANS LA CAMPAGNE :

LE P’TIT TRAIN S’EN VA DANS LA CAMPAGNE : TIC-TAC :

TIC-TAC : MAD MAX :

MAD MAX :